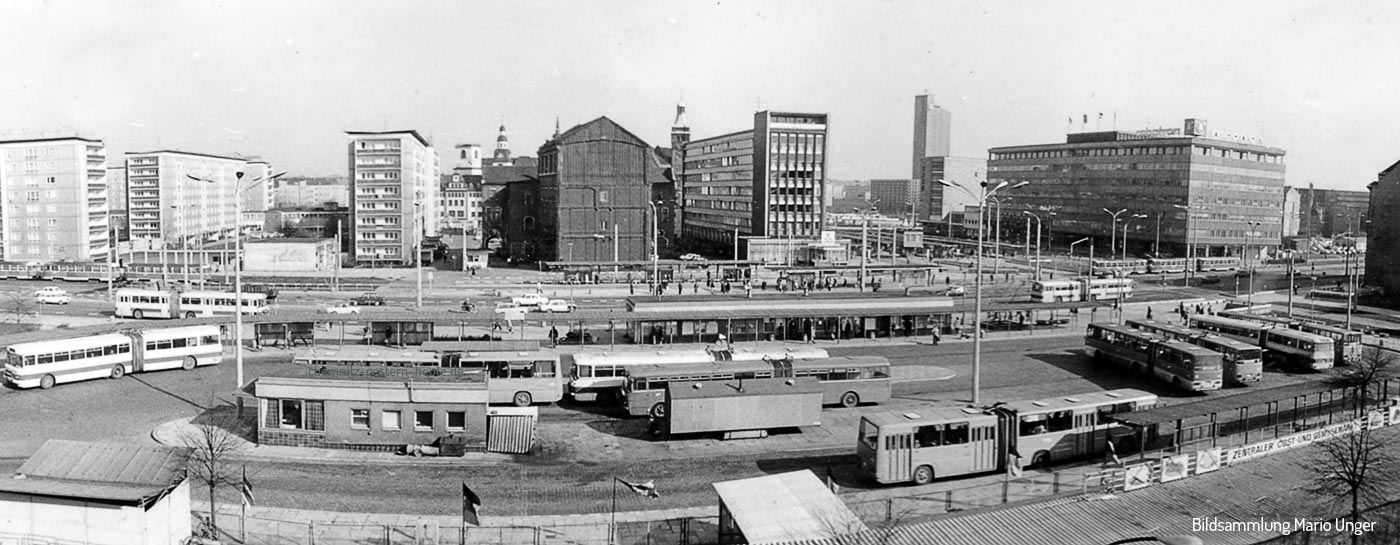

Über 30 Jahre prägte er das Stadtzentrum von Karl-Marx-Stadt, der Busplatz an der Moritzstraße.

In den besten Zeiten fuhren von hier täglich über 500 Busse in alle Stadtteile ab, er galt als wichtigster Umsteigepunkt für den Nahverkehr, nicht zuletzt wegen der räumlichen Nähe zur Zentralhaltestelle.

Wie bereits im Beitrag „Karl-Marx-Stadt 1963“ dargestellt, begannen Anfang der 60er Jahre die umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen im Stadtzentrum. Dazu war es auch notwendig, die zahlreichen alten Straßenbahngleise zu entfernen und die neuen Trassen anzulegen. Neue Omnibuslinien mussten eingerichtet und der Schienenersatzverkehr organisiert werden. Zwischen 1963 und 1967 war der Bereich zwischen Poststraße und Hauptbahnhof eine riesige Baustelle.

Das zerbombte Lutherviertel war der erste Stadtteil, der wieder aufgebaut wurde. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses war eine Anbindung an das Stadtzentrum dringend erforderlich. Dazu wurde 1962 eine provisorische Wendeanlage an der Moritzstraße in Betrieb genommen. Zwischen der Carl-von-Ossietzky-Straße und diesem Punkt verkehrte die neue Linie N, die von den Fahrgästen sofort gut angenommen wurde. Sie bildete die Grundlage für die Erschließung des Hans-Beimler-Wohngebietes, das erst zwischen 1966 und 1970 entstand. Aber auch das Flemminggebiet wurde neu bebaut, die Buslinie A brachte die Bewohner bis zur Moritzstraße in die Innenstadt.

Zur Vorbereitung des Schienenersatzverkehrs von der Poststraße nach Bernsdorf (Umspurung von Schmalspur auf Normalspur) und zur Verbesserung der Ein- und Ausstiegsverhältnisse bei den bestehenden Linien wurde 1968 der provisorische Omnibuswendeplatz zu einer zeitgemäßen Verkehrsanlage mit überdachten Ankunfts- und Abfahrtssteigen, Kiosken, Dispatcherzentrale, Dienstgebäuden und Abstellflächen ausgebaut. Die Fläche war ausreichend dimensioniert, um weitere geplante Strecken aufnehmen zu können. Neu angeschaffte ungarische Gelenkomnibusse vom Typ Ikarus K180 wurden in Betrieb genommen. Diese Busse waren in ihrer Art völlig neu und hatten eine wesentlich größere Kapazität (180 Personen) als die bisher eingesetzten zweiachsigen Fahrzeuge vom Typ Ikarus 66 (71 Personen). Durch den Einsatz dieser Busse und eine entsprechend hohe Taktfrequenz konnten ebenso viele Fahrgäste befördert werden wie mit der Straßenbahn.

Die Inbetriebnahme des Platzes erfolgte am 14. Dezember 1968, einen Tag nach der Einweihung der Zentralhaltestelle. Zur besseren Erreichbarkeit beider Anlagen und zur Verbesserung des Verkehrsflusses wurde von 1976 bis 1978 der Tunnel unter der neu entstandenen Otto-Grotewohl-Straße gebaut. Siehe dazu der Beitrag „Der Tunnel an der Zenti“.

Am 12. November 1978 wurde die Bezeichnung der Omnibuslinien des Nahverkehrs von Buchstaben auf Ziffern umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren 26 Linien in Betrieb. Stetig wurden Verbesserungen in diesem Areal, auch für die Kundenbetreuung, sichtbar. Mit der Stilllegung von Schmalspur-Straßenbahnstrecken Anfang der 80er Jahre kamen neue Buslinien hinzu, die den Knotenpunkt tangierten.

Nicht zu vergessen ist der Gemüsemarkt auf der Seite der Moritzstraße, der die Versorgung der Bevölkerung verbessern sollte. Das Angebot war saisonbedingt teilweise sehr dürftig. Weißkohl, Rotkohl, Einlegegurken, Kartoffeln und Sauerkraut gab es reichlich, Obst war auf wenige Sorten beschränkt. Kam ein Lastwagen mit Südfrüchten, bildete sich schnell eine Schlange, ansonsten waren die Verkaufsstände verwaist. Zu Weihnachten konnte man hier auch einen Christbaum kaufen.

Im November 1995 wurde der Busplatz, der bis dahin als zentraler Start- und Endpunkt der Linien 33, 39, 47 und 49 sowie des Sonderverkehrs diente, an der Moritzstraße aufgegeben und das Grundstück von der CVAG abgegeben. Schon damals waren innerstädtische Flächen begehrtes Bauland. Ab dem 2. Januar 1996 wurde hier die Baugrube für ein neues Verwaltungsgebäude, den „Moritzhof“, ausgehoben. Der Grundstein dazu wurde am 7. Juni 1996 gelegt und das Gebäude 1997 zusammen mit dem Bürgerverwaltungszentrum eröffnet und beherbergt den Firmensitz der Sparkasse Chemnitz sowie verschiedene städtische Ämter.

(Quellen u.a.: „Die Chemnitzer Straßenbahn“ Heiner Matthes- 1. Auflage 1998; Bilder und Artikel aus der Sammlung der Chemnitzer Hobbyhistoriker, C. Rößner und M. Unger)