Teil 1: Von den Anfängen als Handelsstadt zu ersten Herbergen

Benediktinermönche aus dem Kloster Pegau, die um 1136 unter dem Kaiser Lothar das Kloster auf dem Schloßberg gründeten, hatten wohl von vorherein ihr Auge auf den schon damals hier betriebenen Handel gelenkt. Wichtige Handelsrouten kreuzten sich hier, die Waren und Menschen aus fernen Ländern zusammenführten: Die Kaiserstraße, die von Nürnberg über Hof, Zwickau nach Dresden und Breslau führte sowie die Reichsstraße, welche von Hamburg über Leipzig, nach Prag und Wien führte.

Schon wenig später entstand in der Aue des nahen Flüsschens die Ansiedlung Kameniz und erhielt 1143 das Marktrecht, die Siedlungsfreiheit für Handel- und Gewerbetriebende, eine Vorbedingung zur städtischen Entwicklung. Wagenkolonnen, schwer beladen mit wertvollen Gütern wie Tuch, Leinen und Salz, zogen durch die wachsende Siedlung, oft unter dem Schutz bewaffneter Reiter.

Schon wenig später entstand in der Aue des nahen Flüsschens die Ansiedlung Kameniz und erhielt 1143 das Marktrecht, die Siedlungsfreiheit für Handel- und Gewerbetriebende, eine Vorbedingung zur städtischen Entwicklung. Wagenkolonnen, schwer beladen mit wertvollen Gütern wie Tuch, Leinen und Salz, zogen durch die wachsende Siedlung, oft unter dem Schutz bewaffneter Reiter.

In dieser frühen Zeit, als organisierte Gasthöfe noch rar waren, dienten Klöster in vielen Regionen als erste Herbergen für erschöpfte Wanderer und Händler. Obwohl es keine direkten Belege dafür gibt, dass die Chemnitzer Klöster eine solch umfassende Rolle spielten, ist es wahrscheinlich, dass sie zumindest Pilgern und Bedürftigen Gastfreundschaft gewährten. Ein bedeutender Schritt hin zu einer institutionalisierten Gastlichkeit war die Anweisung einer päpstlichen Urkunde im Jahr 1254 an den Pfarrer von St. Jakobi, einen Teil seiner Einnahmen für die Pflege der Gastfreundschaft zu verwenden.

Mit der Entwicklung versuchte sich Chemnitz allmählich gewisse Privilegien zu sichern. Sie bildeten sich nach und nach allmählich heraus und wurden im Gesetz der sogenannten Bannmeile vom Jahre 1334 zusammengefasst.

Die Übersetzung dieser Urkunde aus der lateinischen Sprache lautet: „Wir, Friedrich, Markgraf von Meißen, erachten jenes alte Gewohnheitsrecht, das Schänken, Handwerkern und sonstigen Betrieben innerhalb einer Meile um Kempnitz verbietet, für gut und recht, weshalb wir er bestätigen, schätzen, genehmigen und billigen. Wir untersagen allen und jedem unter Androhung unserer schweren Ungnade, innerhalb einer Meile rings um Kempnitz in Zukunft irgendwelche Schänken, Schuh- und Schneiderwerkstätten und andere handwerksmäßige Betriebe zu halten oder durch jemanden halten zu lassen mit Ausnahme derer die sich auf uralte Abmachungen berufen können.“ Demnach durfte nur Chemnitzer Bier in Chemnitz und im Umkreise der Bannmeile verkauft und verschenkt werden.

Unser Wissen über die Unterkünfte für Fremde im mittelalterlichen Chemnitz bleibt jedoch bruchstückhaft. Ein seltener Einblick bietet eine Vereinbarung aus dem Jahr 1368, die einem Reisenden namens Franz Weißhenel das Recht zusicherte, während seines Aufenthalts in Chemnitz im Haus Ortwin einzukehren – ein Hinweis darauf, dass private Gastfreundschaft eine Rolle spielte.

Im Jahr 1399 folgte die Gründung des „Leutehus“, von der Chemnitzer Kirche betrieben, das als eine Art städtische Herberge fungierte. Hier wurde Bier ausgeschenkt, das man vermutlich selbst braute, und Wein angeboten.

Daß schon frühzeitig in Chemnitz ein Bedürfnis nach Fremdenbeherbergung vorhanden war, geht aus dem regen Verkehr hervor, den bereits im 14. und 15. Jahrhundert das Bleichmonopol nach Chemnitz führte, ganz abgesehen davon, daß in Chemnitz schon damals vielbesuchte Messen und Märkte abgehalten wurden. Im 15. und 16. Jahrhundert waren es wohl zuerst die Schmiede, die Fremde beherbergten. Bauern, die in Chemnitz ihre Pferde hatten beschlagen lassen und von der Nacht überrascht wurden. Sie erhielten, zuerst aus einem gewissen Kundendienst heraus, Nachtlager, Speise und Trank, und aus dem Gelegentlichen wurde mit der Zeit ein feststehender Brauch, aus der Schmiede entstand der Gasthof. Ähnlich stand es bei Fleischern und Bäckern, die ja die Nahrungsmittel sowieso im Hause hatten, wozu noch begünstigend kam, daß auf den alten Chemnitzer Häusern ja an sich die Braugerechtigkeit lag.

Noch immer wurde aber auch in den beiden Chemnitzer Klöstern der Gerstensaft gebraut und ausgeschenkt. Bemerkenswert ist, dass bereits im Jahr 1524 der Betrieb von Gastwirtschaften durch Geistliche zu einem Aufruhr führte, da sich die Chemnitzer Bürger in ihrem traditionellen Braurecht verletzt sahen.

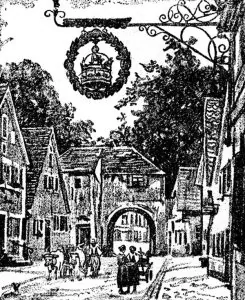

Im Laufe des 16. Jahrhunderts zeichnete sich allmählich die Entstehung erster Gasthöfe im heutigen Sinne ab. 1518 baut Bürgermeister Arnold am Markt, an der Ecke der Klostergasse einen Gasthof für 7000 Gulden. Spätere Besitzer ist dessen Sohn (der Schösser) Stadtvoigt Hans Ebling, seit 1601 Elias Bock, welcher ihn dann 1617 „Güldener Bock“ nannte.

Für das Jahr 1535 ist ein Gastgeber namens Henil (Hähnel) dokumentiert, und eine Kammerrechnung aus dem 16. Jahrhundert erwähnt den Gasthof „zum dreien Kronen“.

Reger Handel und Geschäftsverkehr zeigten allgemeinen Wohlstand, Üppigkeit und Wohlleben, was sich auch durch größeren Umsatz von Bier und Wein (diesen allerdings nur im Ratskeller) sichtbar äußerte. Von einem anderen Gasthofe erfahren wir um 1600 nur den Namen des Besitzers Hans Arnolt, weil er 73 Schock Groschen als Bausumme aufgenommen hatte. In dem erwähnten Arnolt‘schen Gasthof, verkehrten namentlich vornehme Besucher. Vermutlich war es die „Güldene Eule“, ebenfalls am Markt gelegen. Beide gern besuchte Gasthöfe fielen 1634 einem Großfeuer zum Opfer.

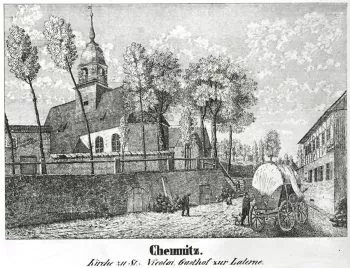

Auch um die Stadtmauer herum entstanden Gasthäuser, in denen Reisende, die nach Toresschluss nicht mehr in die Stadt gelassen wurden, Unterkunft suchten. So gestattete der Rat 1547 dem Gassenrichter von St. Niklas, in seinem Wirtshaus „Zur Laterne“ an der Nikolaikirche in der alten Vorstadt jährlich 52 Fässer Bier auszuschenken. Um 1590 dienten bereits andere Gasthäuser wie die „Lindenschenke“ (Vorläufer des Gasthofes „Zur Linde“) am Anger und der „Reuter“ an der Annaberger Straße den Fuhrleuten als Ausspanne und Herberge.

Eine schlimme Zeit für diese Wirtschaften begann mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618. Kriegsvolk lag oft tage- und wochenlang in den Gasthöfen, spielte und trank, und der Wirt musste am Ende die Zeche selbst bezahlen. Mit dem Abzug wurde dann der Rest geplündert und die Häuser gingen in Flammen auf. Jahrzehntelang blieben sie als wüste Brandstätten zurück, da jeglicher Handel und Verkehr zum Erliegen gekommen war.

Erst um 1670 suchten die einzelnen Hausbesitzer die alten Urkunden, die ihnen die auf ihren Häusern ruhende Schank- und Gasthofsgerechtsame verbrieften, wieder hervor und ließ sich deren Gültigkeit vom Rat erneut bestätigen. Zahlreiche Gasthöfe wurden neu errichtet und erzählen ein Stück Chemnitzer Geschichte, was Gegenstand weiterer Beiträge sein wird.

(Quellen u.a. „Chemnitzer Gasthöfe in früherer Zeit“ – Artikel aus den Chemnitzer Nachrichten vom 25.August 1928; „Der Güldene Bock und andere alte Wirtshäuser“ Artikel vom 25.Mai 1939 aus der Allg. Zeitung Chemnitz; Festschrift zur Fünfzig-Jahrfeier der Gastwirt-Innung für Chemnitz und Umgebung 1924; Adressbuch der Stadt Chemnitz 1925 zur Chemnitzer Wirtschaftsgeschichte)

Fortsetzung im 2. Teil…