Wenn wir heute die Straße der Nationen in Chemnitz entlanggehen, ist von ihrer ursprünglichen Gestalt nichts mehr zu erkennen. Doch unter dem modernen Asphalt liegt die Geschichte einer bemerkenswerten Verwandlung. Dies ist der erste Teil einer Betrachtung, wie aus einer engen, mittelalterlichen Gasse erst die pulsierende Königstraße und schließlich die heutige Magistrale wurde.

Schauen wir zurück ins Chemnitz vor 200 Jahren. Die Stadt steht wieder gedanklich vor uns auf. Sie ist auf dem Weg von der mittelalterlichen Kleinstadt zur Industriestadt. Die ersten Maschinenfabriken haben sich gegründet. Im Jahr 1825 lebten in Chemnitz gerade einmal 18.000 Menschen.

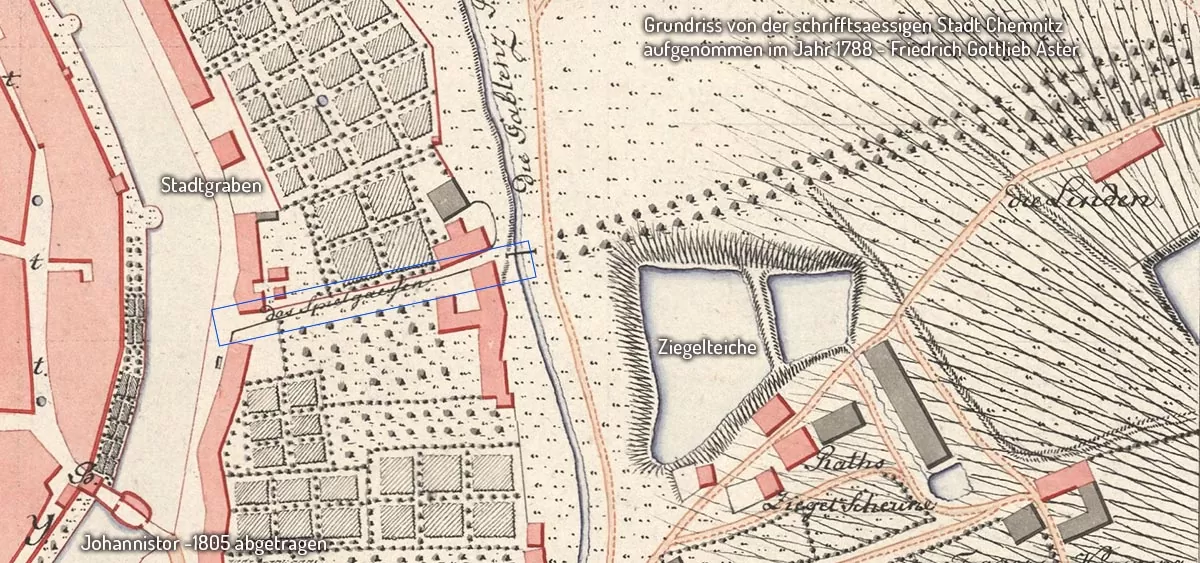

Die baufällig gewordene Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren war schon zum größten Teil gefallen. Die Vorstädte bestanden aus schmucklosen, auf sehr anspruchslose Bedürfnisse berechneten Häusern und Scheunen, zwischen denen Obstgärten, kleine Felder zur Selbstversorgung und Wiesen lagen. Ebenso wurde der Stadtgraben, durch den sich ein schmaler Faden trüben Wassers hinzog, zum Teil von den Anwohnern der Grabenvorstädte als Blumen- und Gemüsegarten benutzt.

Vom Klostergraben (dem späteren Johannisplatz) zog sich eine schmale Gasse nach der „Anger-Bachgasse“, der späteren Brückenstraße. Wer die Gablenzbach-Brücke überschritten hatte, gelangte in die schon ab 1825 angelegte „Neustadt am Anger“. Die „niedere Allee“. später die „Große Lindenstraße“, führte hinaus zum Anger und weiter zum Frankenberger Steig.

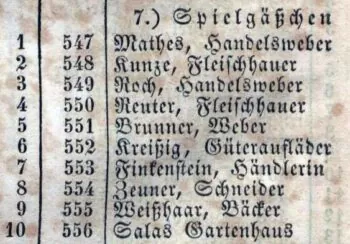

Um 1500 nannte man sie „Geßle gein eberstorff“, 1536 „Am Spiel-Stege“, seit 1600 „Spielgäßel“, 1756 „Spielgäßchen“ und ab 1828 auch „Spielgasse“. Ein alter Chemnitzer hatte sie auch mit dem wenig schönen Namen „Spelunkengäßchen“ belegt.

Doch warum „Spielgäßchen“? Die Ortsgelehrten haben sich darüber fast den Kopf zerbrochen. Die einen bringen es mit den Armbrustschützen in Zusammenhang, die zu frohem Spiel und allerhand Kurzweil durch diesen Engpaß schon früher nach dem Anger zogen. Eine andere, pragmatischere Vermutung leitet den Namen von „Spülgäßchen“ ab, da die Chemnitzerinnen hier ihre Wäsche zum nahen Gablenzbach trugen, um sie dort zu „spülen“.

Eine bereits 1733 erbaute (hölzerne) Brücke führte bis 1845 über den noch offenen Bachlauf, bis endlich der Stadtrat in diesem Jahr 800 Thaler für die Uferbefestigung der Gablenz und den Bau einer steinernen Brücke genehmigte.

Das Gässchen selbst war ein Bild der Bescheidenheit. Auf der rechten Seite (stadtauswärts gesehen) war sie mit höchstens acht bis zehn „leidlich bewohnten“ kleinen Häusern bebaut. Drüben auf der anderen Seite sah es noch trostloser aus. Dort war Gartenland, das eine niedere, schmucklose Mauer begrenzte. Diese Mauer befand sich etwa auf der Stelle der heutigen Straßenbahngleise der „Straße der Nationen“, also in der Straßenmitte! Der dahinterliegende Garten gehörte dem angesehenen Kaufmann Sala.

Nachdem schon am 30. Mai 1851 mehrere Häuser am Klostergraben niedergebrannt waren, wurde bereits im selben Jahr ein Neubauplan entworfen, der zugleich auch auf das in der Nähe befindliche „Spielgäßchen“, das nur 12 Ellen* (6,80 m), ja an einer Stelle sogar nur 10 ½ (5,90 m) Ellen breit war, mit berechnet wurde, und die Verbreiterung dieses Gäßchens bis auf 30 Ellen (17 m) festsetzte. Das königliche Ministerium des Innern genehmigte diesen Neubauplan mittelst Verordnung vom 20. August 1851. (* 1 Sächsische Elle = ca. 0,566 m)

Das gemächliche Leben in der Gasse sollte bald ein Ende haben. Die treibende Kraft war der Fortschritt: Als Chemnitz 1852 den ersten langersehnten Eisenbahnanschluß (Linie Chemnitz-Riesa) erhielt, genügte der „darmähnliche“ Weg des Spielgäßchens auf keinen Fall mehr als Verbindung in die Stadt.

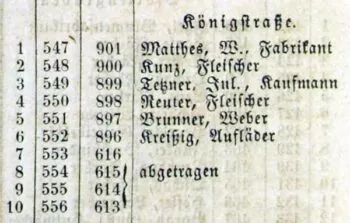

Im Frühjahr 1854 begann man schließlich mit der Umsetzung des nun fertigen Bebauungsplans und den Ankaufsverhandlungen mit den Grundstückseigentümern. Die Häuser Nr. 553 und 554 wurden von der Stadt erworben, um sie später zur Verbreiterung abtragen zu lassen. Am 28. Mai 1854 brannten beide Häuser sowie das danebenliegende Vorderhaus (Nr. 555) des Bäckermeisters Weißhaar ebenfalls ab. Unvorhergesehener Ärger bahnte sich an. Weißhaar wurde das Gesuch zum Wiederaufbau seines Hauses abgelehnt, da man Teile seines Grundstücks zur Verbreiterung vereinnahmen wollte. Dagegen ging er in Berufung. Das bis 1856 andauernde Verfahren führte bis zum Sächsischen Landtag.

Und als gar 1854 Chemnitz an Stelle des ersten, unzureichenden Bahnhofsgebäudes (das an der Dresdner Straße stand) ein neues, zweites auf dem jetzigen Bahnhofsvorplatz erhielt, da war die Verkehrsfrage zum Bahnhof brennend geworden. Die Notwendigkeit zu handeln war unübersehbar. Für schweres Fuhrwerk hatte man bereits den Weg über die neue Dresdner Straße zugewiesen. Aber für den anderen Verkehr gab es nur die Möglichkeit, über das Spielgäßchen die Innenstadt zu erreichen. Täglich passierten nun zwischen 400 und 500 Wagen die Engstelle.

Noch ein Hindernis stand dem Vorhaben im Wege, das war der oben erwähnte Sala‘sche Garten. Alle noch so günstigen Angebote, den Garten der Stadt käuflich abzutreten, lehnte der Besitzer Sala hartnäckig ab. So blieb nur noch ein einziger Ausweg nach der Weise: „Und bist du nicht willig…“

Der Rat der Stadt mußte ebenso die Regierung ersuchen, in diesem Falle das bereits 1835 erlassene „Expropriationsgesetz“ anzuwenden, also die für die unbedingt nötige Straßenverbreiterung erforderliche Fläche zu enteignen. Das geschah auch. Aber noch immer wollte Sala den Garten nicht räumen. Erst als Bürgermeister Müller mit dem Notar und Arbeitskräften eines Vormittags am Grundstück erschien und mit weithin vernehmbarer Stimme den Landtagsbeschluss verlesen und im Namen des Stadtrates erklärt hatte, von dem demselben zuerkauften, aber bis daher noch vorenthaltenen Grundstück, wenn nicht anders, mit Gewalt Besitz ergreifen zu wollen, gab Sala nach. Die alte Gartenmauer fiel. Die vorspringende Gartenfläche wurde dementsprechend beschnitten. Später kaufte die Casinogesellschaft den vielumstrittenen Garten. und dieser wandelte sich zu dem bekannten und im Sommer viel besuchten „Johannisgarten“.

Unmittelbar nach endgültiger Klärung des Weißhaar‘schen Verfahrens im April 1856 in Dresden ging man an die Umsetzung des Ausbaus der Spielgasse zur Fahrstraße inklusive der Verbreiterung der angrenzenden Brücke über die Gablenz. Die von der Gablenz zum Anger führende „Große Lindenstraße“ wurde mit dem inneren, neuerbauten Straßenteil vereinigt, und das Ganze hieß fortan, wie es das Adressbuch der Fabrik- und Handelsstadt Chemnitz für das Jahr 1858 erstmalig ausweist: Königstraße. Und verschwunden und vergessen war das einstige enge „Spielgäßchen“.

Nördlich davon entstand ab den 1820er Jahren ein neues Quartier mit der Garten-, der Zimmer- und der Marienstraße sowie dem Antonplatz, die sogenannte „Neustadt“. Südlich davon wurden die Teichstraße und später die Waisenstraße angelegt.

An die stattliche Reihe von Lindenbäumen, die besonders die „Große Lindenstraße“ bis über den Anger hinaus säumte, erinnert heute nichts mehr. Bis ca. 1950 existierte noch die Lindenstraße als letzter Rest der alte Namensgebung. Sie wurde schließlich überbaut, doch dazu in einem späteren Teil mehr.

Fortsetzung der Geschichte im 2. Teil.

(Quellen: Artikel von 1856 im Dresdner Journal; Mitteilungen über die Verhandlungen des Ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen, Band 1858; Artikel „Die frühere Spielgasse“ im Generalanzeiger für Chemnitz vom 10. Oktober 1893, Adressbücher der Stadt Chemnitz; jeweils zu finden unter SLUB-Dresden.de; Artikel „Aus dem Spielgäßchen wurde die Königstraße“ vom 10. Januar 1942 in der Chemnitzer Tageszeitung; u.a.)