Die Jahre von 1945 bis in die 1950er Jahre waren in den sächsischen Städten lange von den verheerenden Folgen des Zweiten Weltkriegs geprägt. Besonders betroffen waren Leipzig, Dresden und Chemnitz. Die durch Luftangriffe stark zerstörten Städte standen vor der monumentalen Aufgabe des Wiederaufbaus. Die Infrastruktur war fast vollständig zusammengebrochen. Die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas war unzureichend und die Kohlelieferungen waren aufgrund der zerstörten Eisenbahnlinien stark eingeschränkt bis unmöglich.

Die Witterung verschärfte die ohnehin prekäre Lage erheblich. Die Winter der Nachkriegsjahre waren außergewöhnlich streng. Besonders der Winter 1946/47 gilt als einer der kältesten des 20. Jahrhunderts. Bei Temperaturen von bis zu minus 30 °C und starken Schneefällen litten die Menschen unter der Kälte, da es kaum Heizmaterial gab. Viele Wohnungen waren zunächst unbewohnbar. Wer Glück hatte, fand Unterschlupf bei Familien und Verwandten; alle anderen mussten in halbwegs intakten Kellern oder bereitgestellten Räumen übernachten. In den Trümmern wurde permanent nach allem Brennbaren gesucht, man war in ungenutzten Anlagen unterwegs, um sich alles Brauchbare zu sichern. In den städtischen Wäldern wurden nicht nur Äste gesammelt, ganze Waldstücke wurden gefällt und Wurzelstöcke gerodet.

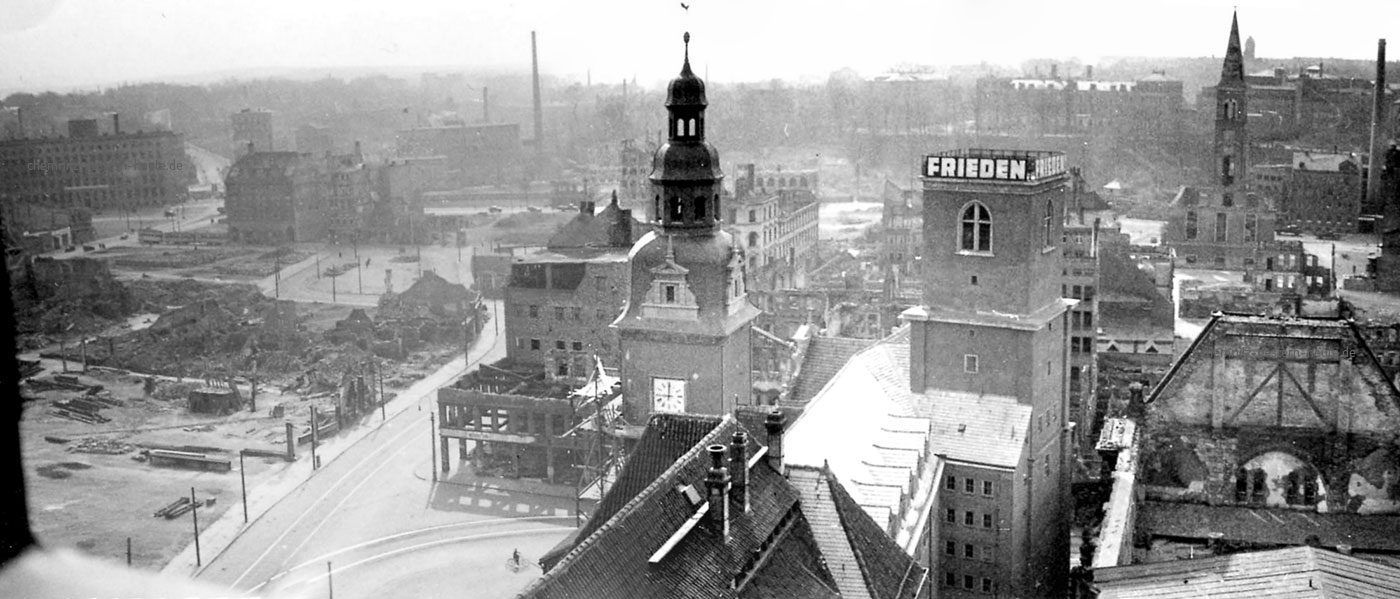

Panoramaaufnahme Richtung Westen

Erschwerend kam die katastrophale Lebensmittelversorgung hinzu. Das zentrale Problem war der Zusammenbruch der landwirtschaftlichen Produktion und des Transportsystems. Die Ernährungssicherheit basierte auf einem rationierten System mit Lebensmittelkarten. Die ausgegebenen Rationen waren jedoch oft nicht ausreichend, was zu weitreichender Unterernährung führte. Der Schwarzmarkt florierte, bot der Mehrheit der Bevölkerung jedoch kaum eine Alternative. Zur Selbstversorgung bauten viele Menschen Kartoffeln und Gemüse in Gärten und auf Brachflächen an. Andere fuhren hinaus aufs Land, um zu „stoppeln“, also um sich etwas Essbares von den Feldern zu „besorgen“. Auch Tauschgeschäfte aller Art mit den Bauern waren eine gängige Methode, um sich Lebensmittel für den eigenen Bedarf zu „organisieren“.

Das Hauptaugenmerk dieser Zeit galt der Trümmerberäumung und dem Wiederaufbau. Die Beräumung war eine der wichtigsten und sichtbarsten Aufgaben. In angeordneten Arbeitseinsätzen wurden die Ruinen beseitigt. Oft als „Trümmerfrauen“ bezeichnet, waren es überwiegend Frauen, die mit einfachen Werkzeugen Schutt räumten, Ziegelsteine putzten und wiederverwertbares Material sortierten. Wenige Baumaschinen standen zur Verfügung. Die Trümmer wurden nicht einfach weggeschafft, sondern als Baustoff für den Wiederaufbau genutzt. Der Wiederaufbau war oft improvisiert, wobei die verbliebenen Bauteile verwendet wurden. Mit Trümmerbahnen schaffte man die Schuttberge hinaus auf vorab bestimmte Flächen zur Entsorgung. So entstand u.a. die neue Radrennbahn im Sportforum 1950. Der Fokus lag in den ersten Nachkriegsjahren darauf, Dächer zu reparieren, Häuser und Wohnungen gegen die Witterungseinflüsse zu schützen und sie bewohnbar zu machen.

Panoramaaufnahme mit Blick zur Theater- und Klosterstraße

Der Blick vom Neuen Rathaus im Jahr 1951 zeigt die damalige Situation im Stadtzentrum. Von den ehemaligen Gebäuden, Gassen und Straßen rund um den ehemaligen Markt und Neumarkt ist fast nichts mehr zu erkennen. Überall türmen sich Schuttberge zwischen den ausgebrannten und teilweise abgerissenen Ruinen. Auf Freiflächen sind Reihen geputzter Ziegel aufgestapelt. Weniger beschädigte Häuser, wie beispielsweise auf der Nicolaistraße, warten auf ihre Weiterverwendung. Alle Straßen wurden beräumt, die Straßenbahngleise repariert und der regelmäßige Fahrbetrieb wieder aufgenommen.

Auch das Alte Rathaus war völlig zerstört. Sein Wiederaufbau erfolgte von 1947 bis 1951 und war vermutlich hier gerade in den letzten Zügen. Auch der Hohe Turm ist fertiggestellt und trägt mahnend das Banner „Frieden“. Aufgrund des Mangels an Verwaltungsräumen wurde das Gebäude um ein Geschoss erhöht. Dabei konnten viele Details der Renaissancegestalt des Alten Rathauses rekonstruiert werden.

Vieles gäbe es hier noch zu berichten. Lassen wir zunächst diese Bilder – jedes für sich selbst – sprechen. Die hier präsentierten Nachkriegsaufnahmen sind mehr als nur Bilder; sie sind wertvolle historische Zeugnisse. Sie dokumentieren den Zustand der Stadt in der Zeit des unmittelbaren Wiederaufbaus und spiegeln die Herausforderungen, den Aufbauwillen und den Mut der Menschen wider. Ihre Bewahrung und Veröffentlichung ist von entscheidender Bedeutung, um heutigen und künftigen Generationen einen authentischen Einblick in diese Ära zu ermöglichen und die Bedeutung von Frieden und Versöhnung zu unterstreichen.

(Quellen: Bilder aus der Sammlung von Rolf Bergmann, Informationen aus der Sammlung Chemnitzer Hobbyhistoriker; u.a.)

Panoramaaufnahme mit Blick zum Johannisplatz, Zschopauer Straße und Kaufhaus Tietz