Angefangen hatte die Familie Schellenberger 1868 in der Klosterquergasse, eine heute nicht mehr existierende kleine Querstraße, verlaufend zwischen Mitte der Inneren Klosterstraße und am Plan, die heutige Börnichsgasse hinter Peek & Cloppenburg (zur Orientierung). Aus der elterlichen Posamenten- und Nadlerwarenhandlung entwickelte sich eines der bekanntesten Chemnitzer Modehäuser. Diesem gilt der folgende Beitrag.

Die Wiege der Firma lag in der Klosterquergasse Nr.7, ab 1893 nach der Neunummerierung der Straße Nr.11. Friedrich Bruno Schellenberger erscheint erstmals 1871 im Adressbuch als Geschäftsführer. Mit Bruder Friedrich Guido entwickelte er es durch ständige Sortimentserweiterung zu einem gutlaufenden Geschäft. 1893 wurde eine 2. Filiale in der Klosterquerstraße 3 eröffnet. Guido übernahm die Leitung.

Die Königsstraße entwickelt sich in dieser Zeit zu DER Einkaufsstraße in Chemnitz. Große Mode- und Kaufhäuser wie z.Bsp. das Bekleidungshaus Königsfeld & Co., und das Kaufhaus von Richard Schlesinger siedeln sich dort an. Die kleinen 2-stöckigen Gebäude wurden nach und nach abgerissen, prächtige mehrstöckige Geschäftsbauten mit teils sehr aufwendiger Architektur entstanden. An der Ecke zum ebenfalls aufstrebenden Johannisplatz fand Schellenberger, wie auch immer, das Filetstück und baute ein imposantes, „weltstädtisches“ Geschäftshaus.

Die Beschreibung des Hauses im Original-Wortlaut von 1898:

„Heute, Montag, wurde in dem neuen großartigen Prachtbau an der Ecke der Königstraße von der Firma Bruno Schellenberger der Geschäftsbetrieb aufgenommen. Der Neubau, der an der Stelle des früher Matthes’schen Hauses errichtet ist und einen Flächenraum von 3000 Quadratmetern einnimmt, ist eine Zierde und Sehenswürdigkeit der Stadt Chemnitz und macht auf den Beschauer einen imposanten Eindruck. Die Baufläche nimmt 2000 Quadratmeter ein, der Bau ist nach dem Entwurfe, sowie unter Leitung des Herrn Baumeisters Paul Fiedler in Chemnitz unter Beihilfe seines Architekten Herrn Curt Heinsius ausgeführt. Eine aus schwedischem und norwegischem geschliffenem und poliertem Granit hergestellte Fassade verleiht dem palastartigen Gebäude ein vornehmes und gediegenes Gepräge. Vier aus gleichem Material bestehende Säulen am Haupteingange haben je ein Gewicht von 150 Zentnern. Drei Balkons verzieren das Gebäude, welches eine Höhe von ca. 25 Meter hat und von einer ca. 15 Meter hohen Kuppel bekrönt wird. Vierzig Schaufenster im Parterre und in der ersten Etage charakterisieren die Bestimmung des Gebäudes, das unter anderem auch als Seltenheit gebogene Spiegelscheiben aufweist. Der Haupteingang an der Rundung, ein mit geräumiger Vorhalle versehener Eingang von der Königstraße und ein solcher am Johannisplatz führen in das Innere, dessen Ausstattung dem Äußeren des Gebäudes entspricht. Die Wände und Säulen sind in Weiß und Gold gehalten, die Malereien in Hellen Farbtönen, ausgeführt in Oel- und Wachsfarben. Die Galeriegeländer von Eisen sind vergoldet. Von allen Seiten strömt eine Lichtfülle in das Innere; bei einer Länge des Ladens von ca. 50 Meter ist eine Oberlichtfläche von ca. 12 Meter Breite und ca. 30 Meter Länge vorhanden. Eine dreiarmige, 4 Meter breite Freitreppe mit reichverziertem Geländer und Eichenholzstufenbelag führt in die obere Galerie. Am Fuße dieser Treppe, aus reichlich 2 Meter hohen Marmor- Postamenten befinden sich zu beiden Seiten weibliche Bronzefiguren, Girlanden haltend, deren Blumenknospen Glühlicht spenden. Die an diesem Treppenaufgang eingesetzten buntbemalten Fenster gewähren einen imposanten Eindruck. Die Gemälde des mittleren großen Fensters enthalten das Bildnis Merkurs mit den Insignien des Handels, darunter befindet sich das Weberwappen. In der Malerei des Fensters zur Rechten finden wir das Monogramm B. S. (Bruno Schellenberger) mit den Insignien der Spinnerei. In der Malerei des Fensters zur Linken das Monogramm G. S. (Guido Schellenberger) mit den Insignien der Weberei. Oberhalb des Ganzen zeigt sich als Wandgemälde in allegorischer Darstellung „Handel“ und „Fleiß“. Sämtliche Türen und Möbel sind aus Mahagoni hergestellt, die Wandpfeiler der 1. Etage werden mit Spiegeln bekleidet. Die Fußböden sind allenthalben mit Linoleum belegt. In komfortabelster Weise ist für die Bequemlichkeit des Publikums gesorgt: ein Fahrstuhl mit elektrischem Betrieb, breite Treppen, breite Wandelgänge, große Aufenthaltsräume, Ruhebänke, Sessel, Toiletten, kurz alles nur Erdenkliche ist vorhanden, was auf diesem Gebiet unter Benutzung aller Hilfsmittel der Neuzeit zu bieten möglich ist; sogar dem radfahrenden Publikum wird durch einen Einstellungsraum für Fahrräder in jeder Weise entgegengekommen. Sämtliche Räume sind durch Zentralheizung erwärmt und am Abend durch Elektrizität erleuchtet; es befinden sich im Parterre und der ersten Etage nicht weniger als 110 Bogenlampen und ziemlich so viel Glühlampen, die in den Abendstunden ein Lichtmeer entwickeln. Ein Scheinwerfer nach Londoner Art befindet sich im Kuppelbau. 6 große Uhren, davon eine am Haupteingange angebracht, werden von einer Zentraluhr auf elektrischem Wege im Gange gehalten.

Es verdient erwähnt zu werden, daß bei Ausführung des Baues und seiner Einrichtung Chemnitzer Baubeflissenen, Künstlern und Handwerkern der Vorrang gelassen und bei Vergebung der Arbeiten nach auswärts man sich nur auf Spezialitäten auswärtiger Industrien beschränkte. Übersichtlich und bequem für das kaufende Publikum sind die verschiedenen Abteilungen getroffen. Im Parterreraum, in welchem sich auch die Kassen befinden, ist die Abteilung für sämtliche Herrenartikel, Trikotagen, Strumpfwaren, Handschuhe (sächsische Stoffhandschuhe und Spezialität Raunigers Glacéhandschuhe), Wäsche und Weißwaren, sowie sämtliche Schneiderartikel untergebracht. Der große Mittelraum der Oberlichthalle dient nur Ausstellungszwecken. In der 1. Etage sind die Abteilungen für seidene Stoffe, Ballstoffe und andere Kleiderstoffe, Gardinen, Teppiche, Möbelstoffe. Die 2. Etage ist ausgefüllt mit der Abtheilung für Damenkonfektion, Knaben- und Mädchengarderobe. Die 3. Etage enthält die Comptoir-, Einkaufs- und Musterräume. In der 4. Etage sind die Zuschneiderei für die Wäsche-Konfektion, Garderoben und Toiletten für das Personal untergebracht. Letzteres besteht aus ca. 350 Personen, wovon 200 Verkäuferinnen. Beiläufig sei bemerkt, daß die beiden bisherigen Geschäftshäuser unverändert fortbestehen werden. Von den eminenten Warenmassen, welche in dem neuen Hause unter- gebracht sind, kann sich nur Derjenige einen Begriff machen, welcher Gelegenheit gehabt hat, sich zwischen den hohen Warenbergen durchzuwinden. Aus kleinen Anfängen heraus hat sich die vor 30 Jahren von Herrn Bruno Schellenberger gegründete Firma bis zu ihrer heutigen großen Bedeutung entwickelt.“

Gleichzeitig werden neben dem prächtigen Hauptgeschäftshaus seine 2 Geschäfte in der Klosterquerstraße als Filialen weiterbetrieben.

Ende 1907 erwarb Bruno Schellenberger das Nachbarhaus Königstraße 6 und vergrößerte das Geschäftshaus. Die riesigen Anbauten im Hinterhof, wie das Luftbild zeigt, entstanden zur gleichen Zeit. Er erweiterte auch sein Geschäft und gab sogar einen Modekatalog heraus; die Damen und Herren können nun zu Hause in aller Ruhe ihre Konfektion aussuchen und durch einen eigenen Lieferdienst nach Hause bringen lassen.

Bis 1910 unterhält er beide Filialen, 1911 ist nur noch das Geschäft in der Klosterquerstraße 3 verzeichnet, das im selben Jahr geschlossen wird. Sein Bruder Guido, der sich wohl um die Filialen gekümmert hatte, starb am 16. Juni 1909, und Bruno konzentrierte sich nur noch auf das Hauptgeschäft.

Am 5. April 1912 stirbt auch der Firmengründer Bruno Schellenberger. Die Erben und Arthur Schellenberger führen das Geschäft in den folgenden Jahren unter dem Namen „Bruno Schellenberger – Seidenwaren-, Sammet-, Manufaktur- und Modewarenhandlung, Königsstraße 2, Ecke Johannisplatz“ weiter.

1913 wurden die Geschäftsräume grundlegend umgestaltet. Hinter der imposanten Sandsteinfassade präsentierten sich die Etagen in aufwendiger künstlerischer Gestaltung, märchenhafter Lichtfülle, gediegener Ausstattung und übersichtlicher praktischer Aufteilung. Mittelpunkt war die große in die 1. Etage führende Freitreppe, flankiert von 2 pagodenförmigen Beleuchtungskörpern mit buntfarbiger Verglasung und einer schlanken, reich figurenreichen Brunnensäule im Hintergrund, deren Wasserstrahlen in ein mit Blumen reich besetztes Bassin plätscherten. Damit wurde es seinem Ruf als vornehmes Warenhaus gerecht, das seinen Konkurrenten in der Reichshauptstadt in nichts nachstand.

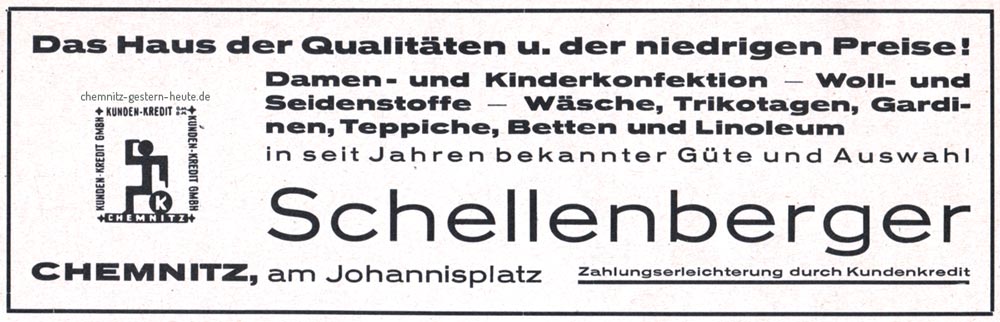

Ab 1934 finden wir den nächsten Spross der Familie, Wolfgang, als Geschäftsinhaber in den Adressbüchern. Unter ihm wurde das Geschäft erneut umgebaut, die Verkaufsflächen und die Inneneinrichtung dem Zeitgeschmack angepasst. Bis 1945 blieb das Haus eines der beliebtesten Modehäuser in Chemnitz, bis es im Bombenhagel völlig zerstört wurde. Ein Wiederaufbau der großbürgerlichen Geschäftshäuser rund um den Johannisplatz und die Königsstraße wurde nicht angestrebt, die Ruinen wurde abgetragen.