Eine besondere, bisher wenig bekannte und wenig beachtete Einrichtung möchte ich in meinem neuesten Artikel vorstellen.

Verkehrsübungsplätze sind heute überall bekannt. Hier erwerben Fahranfänger – neben der theoretischen Ausbildung – die Grundlagen im Umgang mit Fahrzeugen. Hier können die Neulinge nahezu gefahrlos das Fahren und die Sicherheit lernen, bevor sie in den normalen Straßenverkehr entlassen werden.

Zu Beginn der Nutzung von benzinbetriebenen Fahrzeugen stand nicht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund, sondern lediglich die weitgehende Nutzbarkeit und Werterhaltung.

Als die ersten Kraftfahrzeuge aufkamen, war es für den Normalbürger aus wirtschaftlichen Gründen kaum möglich, ein solches Fahrzeug zu erwerben und alle mit der Benutzung eines Kraftfahrzeugs verbundenen Anforderungen selbst zu erfüllen. Es waren Menschen aus wohlhabenden Familien, die sich den neuen Luxus leisteten. Sie kamen aber meist nicht umhin, einen Chauffeur einzustellen, der das Fahrzeug nicht nur sicher und sorgsam bedienen, sondern auch pflegen und reparieren konnte. Wer sich als Chauffeur bewarb, musste anhand von Zeugnissen nachweisen, dass er eine Fahrerausbildung absolviert hatte. Diese Ausbildung wurde von den Fahrzeugherstellern angeboten, die natürlich daran interessiert waren, auf diese Weise den Verkauf ihrer Fahrzeuge zu fördern, d.h. beim Kauf eines Fahrzeuges war die Ausbildung des vorgesehenen Fahrers inbegriffen.

Ansonsten gab es freiberufliche Ingenieure, die eine solche Ausbildung anboten, meist jedoch unter der Bedingung, dass der Fahrschüler das dafür notwendige Fahrzeug selbst mitbrachte, was bei den sehr unterschiedlichen Eigenschaften der damaligen Fahrzeuge auch sinnvoll war, denn so lernte der Fahrschüler auch gleich das Fahrzeug kennen, mit dem er sich in der kommenden Zeit auseinandersetzen musste.

Seit dem 1. Oktober 1906 gab es in Sachsen ein Verordnung über den „Verkehr mit Kraftfahrzeugen“, die in Absatz 6 vorsah, ein Befähigungszeugnis mitzuführen. Dieses konnten man sich bei den oben erwähnten Sachverständigen oder bei der Technischen Kommission der Automobilclubs ausstellen lassen.

Am 3. Mai 1909 wurde im gesamten Deutschen Reich eine allgemeine staatliche Führerscheinpflicht eingeführt, die auch die reichsweite Anerkennung aller in den einzelnen Kleinstaaten und Ländern erworbenen Fahrberechtigungen beinhaltete.

Am 3. Mai 1909 wurde im gesamten Deutschen Reich eine allgemeine staatliche Führerscheinpflicht eingeführt, die auch die reichsweite Anerkennung aller in den einzelnen Kleinstaaten und Ländern erworbenen Fahrberechtigungen beinhaltete.

Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges kam es zu einer neun Situation. Noch vor 1914 sah man in Kraftfahrzeugen wegen deren Unzuverlässigkeit und Reparaturanfälligkeit kaum einen militärischen Nutzen, gerade auf den unbefestigten Straßen der damaligen Zeit und der Erfordernis einer Geländetauglichkeit und der schwachen Motorisierung waren Kraftfahrzeuge den üblichen Pferdewagen weit unterlegen. Um aber die Truppenbewegungen und deren Nachschub und Versorgung zu beschleunigen, gingen die Armeen dazu über, Soldaten zum Führen von Kraftfahrzeugen auszubilden.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gab es daher eine große Zahl von Kraftfahrern, die ihre militärische Ausbildung natürlich auch im zivilen Bereich zu nutzen versuchten und sich den militärisch erworbenen Führerschein als Fahrbefähigungsnachweis für den zivilen Führerschein anerkennen ließen. Einige machten sich auch als Fahrlehrer mit den ersten sogenannten Fahrschulen selbständig, ähnlich den Piloten, die sich als erste Postflieger versuchten. Oder sie gründeten Unternehmen, die mit eigenen Bussen Vereins- und Gesellschaftsfahrten anboten.

Mit dem technischen Fortschritt und der Serienfertigung von Motorrädern, Autos und LKW kam es in Deutschland zu einer enormen Fahrzeugaufkommen, von dem auch sächsische Firmen wie DKW, Audi, Wanderer und Horch profitierten.

Das hohe Verkehrsaufkommen und die teilweise Unkenntnis der Verkehrsregeln führten jedoch auch in Chemnitz zunehmend zu Verkehrsbehinderungen. Ab den 1920er Jahren gab die Stadt Chemnitz regelmäßig Verkehrspläne heraus, in denen die Einteilung der Straßen jeweils neu festgelegt und auf die eingeführten Verkehrszeichen hingewiesen wurde. Verkehrsampeln zur Regelung wurden ab Oktober 1926 in unserer Stadt eingeführt.

Am 28. Mai 1934 trat das erste einheitliche Reichsstraßenverkehrsgesetz in Kraft, das auch die Voraussetzungen für den Führerschein festlegte und den Fahrzeugverkehr regelte.

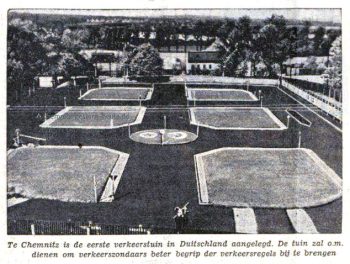

Die ständige Zunahme des Verkehrs und die erschreckende Zahl der Verkehrsunfälle zwangen schließlich dazu, nach Mitteln und Wegen zu suchen, die Verkehrsteilnehmer nicht nur zu aufzuklären, sondern sie auch praktisch zur Verkehrsdisziplin zu erziehen. Dieser Aufgabe stellte sich der Motorsturm Abteilung 11/M34 Chemnitz als Teil des 1931 gegründeten NS-Kraftfahrkorps mit der Errichtung des ersten Verkehrsgartens in Deutschland.

Das NSKK spielte eine zentrale Rolle bei der motorisierten Mobilmachung der „Volksgemeinschaft“. Es übernahm die kraftfahrtechnische Ausbildung von Jugendlichen (Motor-HJ) und angehenden Wehrmachtssoldaten. Darüber hinaus kontrollierte und lenkte er den deutschen Motorsport und die in einem Einheitsverband zusammengeschlossenen Automobilclubs.

Im November 1936 erfolgte der erste Spatenstich auf der ehemaligen Radrennbahn in Chemnitz-Furth, die seit 1914 als Olympiapark verschiedenen Sportarten wie Fußball und Leichtathletik diente und lange Zeit brach lag. Die Arbeiten neben dem Cammann-Hochhaus mussten jedoch wegen des Winterwetters bis zum 1. April 1937 unterbrochen werden. Da der Garten Anfang Mai in Betrieb genommen werden sollte, bedurfte es enormer Anstrengungen, um dieses Ziel noch zu erreichen. Vom 4. April bis zum 5. Mai leistete der Motorsturm 6.000 Arbeitsstunden ohne Arbeitslose außerhalb der Arbeitszeit und des Dienstplans.

Unterstützt wurden sie dabei von den Chemnitzer Behörden und Geschäftsleuten, die alles Material kostenlos stifteten und Werkzeuge zur Verfügung stellten.

Am Vormittag des 6. Mai 1937 erstrahlte die Anlage mit der neu errichteten Tribüne bei schönstem Wetter im Flaggen- und Girlandenschmuck. Vor dem neuen Schilderhaus nahm eine kleine Garde Aufstellung und begrüßte ab 10.30 Uhr die zahlreich erschienenen Ehrengäste.

Der Leiter der Motorobergruppe Ost, Herr Offermann, und der Stabsführer der Motorbrigade Sachsen, Herr Jost, ließen es sich nicht nehmen, an diesem Tag der Eröffnung beizuwohnen. Nach der Begrüßung der Gäste und der Weiherede durch Oberführer Rechenberger erläuterte der Führer der Chemnitzer Abteilung, Herr Döbel, den Garten und seinen Zweck. Anschließend ging er mit den Gästen durch die Anlage und erklärte die einzelnen Teile: die Einbahnstraße mit ihren verschiedenen Schildern, die Bundesstraße, die Hauptstraße usw., die verschiedenen Bahnübergänge und andere Verkehrseinrichtungen, die zur Schulung und Verkehrserziehung geschaffen wurden.

Der Verkehrsgarten sollte auch den Chemnitzer Behörden und der Polizei dienen. Im Vordergrund stand die Aufklärung und Erziehung der Verkehrsteilnehmer. Verkehrssünder, die von der Polizei geahndet wurden, sollten hier auf ihre Fehler aufmerksam gemacht werden und einen zusätzlichen (meist unfreiwilligen) Verkehrssicherheitsunterricht erhalten.

Der Verkehrsgarten sollte auch den Chemnitzer Behörden und der Polizei dienen. Im Vordergrund stand die Aufklärung und Erziehung der Verkehrsteilnehmer. Verkehrssünder, die von der Polizei geahndet wurden, sollten hier auf ihre Fehler aufmerksam gemacht werden und einen zusätzlichen (meist unfreiwilligen) Verkehrssicherheitsunterricht erhalten.

Das Projekt sorgte damals deutschland- und europaweit für Aufsehen. Zahlreiche Zeitungen, auch aus Holland und Österreich, berichteten über die Anlage und lobten die Chemnitzer für ihr Engagement.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verschwand der Platz, auf dem sich heute, neben der Tankstelle Blankenauer Straße 70, Kleingärten befinden. Andere Fahrschulübungsplätze entstanden für die staatlich gelenkten Fahrschulen in Chemnitz und Karl-Marx-Stadt. Auch die GST verfolgte mit der vormilitärischen Ausbildung der jungen Erwachsenen ähnliche Ziele. Manche sind so zu einer äußerst günstigen Fahrschulausbildung gekommen.

(Quellen. u.a.: Der Türmer von Chemnitz Heft 6/1937; Beitrag vom 8.Mai 1937 im Chemnitzer Tageblatt zur Eröffnung; Wochenblatt für Zschopau vom 16.10. 1906; und die Webseite http://autoveteranen.de zur Ergänzung)