Der bereits in den vorhergehenden Beiträgen beschriebene Aufstieg der Königstraße als Symbol des industriellen und kulturellen Wohlstands von Chemnitz, gekennzeichnet durch prächtige, moderne Gebäude und ein pulsierendes soziales Leben, stand in starkem Kontrast zu ihrer schnellen und nahezu vollständigen Zerstörung im Jahr 1945.

Bereits durch die Bombenangriffe am 6. und 14. Februar 1945 wurden wichtige Lebensadern der Stadt Chemnitz schwer beschädigt. Die eingetretenen Schäden an Gebäuden und technischen Einrichtungen waren bereits enorm. Nur mit wenigen Kräften konnte man die Schadensbeseitigung angehen. Einige Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, meist im fortgeschrittenen Alter, sollten die Aufräumungsarbeiten koordinieren. Für die Sofortmaßnahmen standen ihnen nur wenige Hilfskräfte zur Verfügung. Teile der Schutzpolizei waren zur Straßenfreimachung von Trümmern abgestellt, um die wenigen Versorgungsfahren zu gewährleisten.

Wieder heulten in den Vormittagsstunden des 2. März die Sirenen. Erneut fielen zahlreiche Bomben auf alle Stadtteile, besonders schwer wurde die Zivilbevölkerung getroffen. Erstmals waren auch das Stadtzentrum und die Königstraße betroffen. Dabei wurden Gebäude im vorderen Teil bis zum DEFAKA-Familienkaufhaus auf der einen Seite sowie die Gebäude der Allgemeinen Zeitung (Nr. 8–10) auf der gegenüberliegenden Seite durch Luftminen, Spreng- und Brandbomben schwer beschädigt. Am 3. März mittags wurden mit beim nächsten Anflug auch das König- Albert-Museum und der Steinerne Wald durch Luftangriffe getroffen, Bombentrichter auf der Königstraße brachten den Verkehr nun gänzlich zum Erliegen.

Nachdem die Stadt und die Vororte durch die vorangegangenen Angriffe bereits schwer gelitten und über 1.500 Menschen ihr Leben verloren hatten, sollte die Bombardierung am 5. März 1945 die bisherigen Ausmaße weit übertreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Informationen hatten am Vormittag 250 Bomber und am Abend, zwischen 21:30 und 22:30 Uhr, etwa 700 Bomber die todbringenden Lasten auf Chemnitz abgeworfen.

Die einstige Prachtstraße wurde komplett in Mitleidenschaft gezogen. Fast ihre gesamte, 100 Jahre alte Bausubstanz ging verloren. Besonders schwer traf es den Gebäudekomplex Königstraße 1–3. Darin fanden acht Menschen den Tod. Fast kein Haus auf der Königstraße blieb unversehrt. Die wenigsten Schäden konnte man in den Häusern Nr. 34 (Biograph-Filmtheater) bis Nr.38 (Hotel Herrmann) verzeichnen. Das Dachgeschoss und die obersten Stockwerke des König-Albert-Museums gegenüber brannten hingegen vollständig aus. Als schwarze Silhouetten ragten in den nächsten Tagen die Ruinen anklagend in den von einer Wolke des Grauens verhangenen Himmel.

Bereits im September 1945 verlor die Königstraße dann auch ihren Namen, die Stadtverwaltung hatte die Straßen von Neumarkt bis zur Emilienstraße im Gedenken an die Opfer in „Straße der Nationen“ umbenannt. Gelöscht wurden damit auch die Friedrich-August-Straße, Schillerstraße, Wilhelmstraße und Wilhelmplatz, der den Namen Wilhelm-Külz-Platz erhielt. Geblendet von der Ideologie durften keine Erinnerungen an das Deutsche Reich erhalten bleiben.

Insgesamt 3715 Menschen mussten bei diesen Luftangriffen im Frühjahr 1945 in Chemnitz und den Vororten ihr Leben lassen. Heute kann man nur einen Appell an alle friedliebenden Menschen richten, damit so etwas nie wieder passiert.

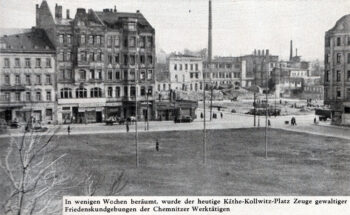

Die Zerstörungen waren noch lange sichtbar. Unter der Losung „Selbsthilfe und freiwilliger Arbeitseinsatz“ wurden die Chemnitzer Bürger aufgefordert, die ersten gröbsten Schäden zu beseitigen. Darunter waren viele Trümmerfrauen, bis Mitte der 50er Jahre beräumte man die Straße(n) von den Hinterlassenschaften der Luftangriffe. Der neu geschaffene Käthe-Kollwitz-Platz, der zwischen der ehemaligen Museums-, Zimmer- und Marienstraße lag, diente dabei zunächst als großer Aufmarsch- und Veranstaltungsplatz. Ein neu errichteter Pavillon mit Wandelhalle diente dort für verschiedene Ausstellungen und Kleinmessen.

Erst Ende der 50er stand der neue Bebauungsplan für die Straße der Nationen, deren Entwicklung mit seltenen Ansichten aus ihrer Frühzeit im nächsten Beitrag dargestellt wird.

(Quellen u.a.: Buch „Chemnitzer Erinnerungen 1945“, erschienen 1995, Gert Richter, Verlag Heimatland Sachsen; Broschüre zur Ausstellung „5 Jahre demokratischer Aufbau“ 1950, herausgegeben vom Rat der Stadt)

Zur Vertiefung und Nachempfinden empfehle ich diesen Augenzeugenbericht einer Verwandten.