Lange vor den ersten Gasthäusern in Chemnitz, die vorrangig auf die Beherbergung und Versorgung von Reisenden ausgerichtet waren, gab es mit dem Reiheschank eine über Jahrhunderte prägende Wirtschaftsform für die lokale Versorgung mit Bier.

Diese Praxis basierte auf einem besonderen Recht, das oft an das Bürgerrecht oder den Besitz bestimmter Häuser (sogenannte Brauhäuser) gebunden war: das Brau- und Schankrecht.

Anfangs wurde die Brauberechtigung durch die Steuern auf den gesamten Besitz, einschließlich Häuser, Äcker und sonstiges Vermögen, bestimmt. Eine entscheidende Änderung trat 1539 in Kraft: Ab diesem Zeitpunkt zählte nur noch das auf Häuser entrichtete Geschoss. Die Regelung war gestaffelt: 5 Mark Geschoss erlaubten ein Gebräu (damals in Sachsen ca. 45 hl), 10 Mark zwei, 20 Mark drei und 30 Mark vier Gebräue. Die maximale Anzahl war auf vier Gebräue pro Person begrenzt, unabhängig von weiterem Besitz oder höheren Steuerzahlungen. 1679 wurden die Bestimmungen angepasst: Die Mindestanforderung für die Braugerechtigkeit stieg auf 10 Mark Haus-Geschoss, dieser Betrag berechtigte jedoch sogleich zur Herstellung von zwei Gebräuen. Eine Brauordnung von 1717 erweiterte die Möglichkeiten, indem sie Besitzern mit Braurechten für zwei oder mehr Gebräue erlaubte, zusätzlich halbe Lagerbiere zu brauen. Im 18. Jahrhundert gab es weitere Präzisierungen zur Berechtigung: 1703 wurde festgelegt, dass nur Bürger brauen durften, die ihr Haus vollständig besaßen; Hausgenossen waren ausgeschlossen. 1786 wurde das Recht explizit auf Ehemänner, Witwen und Erben von Hausbesitzern sowie auf Pächter ganzer brauberechtigter Häuser ausgedehnt. Ausgeschlossen blieben weiterhin Hausgenossen und Pächter von nur Teilen eines Hauses.

Was die Zahl der brauberechtigten Bürger anlangt, so gab es deren im Jahre 1523 175. Ein Jahrzehnt etwa vor dem Ausbruch des dreißigjährigen Krieges (um 1608) hatte Chemnitz im Ganzen 358 Häuser, und fast zwei Drittel davon, nämlich 226, besaßen die Braugerechtigkeit. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts, 1685 als die Folgen der langjährigen Kriegsdrangsale zum großen Theile bereits wieder überstanden waren, finden wir 198 brauberechtigte Häuser angegeben, Sieben Jahre später 1692 ruhte im Ganzen auf 213 Häusern die Braugerechtigkeit. Genauso war es 1710; 1786 gab es 221, 1820 222 brauberechtigte Häuser.

Doch warum dieses Recht so begehrt war: Bier war im Mittelalter ein essenzielles Grundnahrungsmittel und war oft gesünder als das Brunnenwasser. Das war oft verunreinigt, was zu Krankheiten und Seuchen führte. Bier hingegen wurde während des Brauprozesses gekocht, was ihm eine gewisse Reinheit und Sicherheit verlieh.

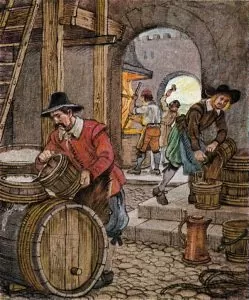

Das Prinzip des Reiheschanks war nun, dass die brauberechtigten Bürger nicht gleichzeitig, sondern nacheinander ihr Recht ausüben durften. So bildete sich eine Abfolge heraus, die sicherstellte, dass jeder Berechtigte an die Reihe kam. Diese konnte auch durch das Los bestimmt werden. Das Bier für den Verkauf wurde entweder in eigenen Braueinrichtungen auf dem Grundstück hergestellt – wie im Beispiel eines Hauses am Roßmarkt von 1544 beschrieben, das sogar Braupfannen der Jacobikirche nutzte – oder, was später häufiger der Fall war, in einem gemeinschaftlichen, „bürgerlichen“ Brauhaus gebraut.

Die Chemnitzer Bürger bevorzugten für ihren Bierkonsum vorwiegend Braunbier aber auch Kellerbier, das sie oft mit einem Kümmel, der in kleinen Fläschchen gereicht wurde, verzehrten.

Wenn ein Bürger an der Reihe war, verwandelte sich sein Haus oder zumindest ein dafür vorgesehenes Zimmer – oft im Erdgeschoss und bei wohlhabenden Bürgern dauerhaft mit Tischen und Tafeln ausgestattet – in einen Schankraum. Zur Vorbereitung wurden die Fässer in den kühlen Keller gebracht. Nach dem Ende der Schankperiode des Vorgängers wurden Schankutensilien wie Krüge (anfangs Zinn oder Ton, später Glas) und Messwerkzeuge übergeben. Die ordnungsgemäße Zustellung und Durchführung wurde dabei von der sogenannten Braudeputation überwacht.

Ein wichtiges Erkennungszeichen für den aktuellen Reiheschank war das Aushängen oder Aufstellen eines „Bierzeichens“. Während andernorts oft ein einfacher „Bierreis“ (ein Kranz aus frischen Fichtenreisig) verwendet wurde, zeichnete sich Chemnitz durch ein spezifisches Zeichen aus: einen großen, aus Holz geschnitzten und bemalten Kranz, in dessen Inneren ein Bierkrug stand. Diese Tradition änderte sich jedoch etwa ab dem frühen 19. Jahrhundert, als mit der Entwicklung des Zeitungswesens die Namen der gerade Schänkenden stattdessen im Sonnabendblatt des „Anzeigers“ veröffentlicht wurden.

Das Publikum in den Reiheschankstuben bestand überwiegend aus Männern; Frauen gingen damals in der Regel nicht mit zum Bier. Die Gäste, oft Freunde, Nachbarn oder Geschäftsbekannte, fanden sich meist nach Feierabend ein. Die Atmosphäre war häufig gemütlich und ungezwungen, was sich darin zeigte, dass Gäste nicht selten im Hausrock, in Pantoffeln und sogar in der Schlafmütze erschienen. Serviert wurde in erster Linie Bier; da die Gäste meist nach dem Abendessen kamen, gab es kaum oder nur sehr einfache Speisen.

Allerdings entwickelten sich mit der Zeit die Ansprüche der Gäste. So musste der Rat im Jahr 1568 auf Antrag der Bürgerschaft gestatten, dass in den Schankstuben Karpfenschmäuse angeboten werden durften. In Ermangelung von Karpfen war auch die Ausgabe von Fleisch oder „Käsebrod“ erlaubt. Der Rat war sich jedoch der möglichen Auswüchse bewusst und knüpfte daran die strenge Vorschrift, dass nur Karpfen erlaubt seien, mit einer empfindlichen Strafandrohung von 3 Gulden für den Schenktisch, falls andere Fische aufgetischt würden.

Die Aktivitäten beschränkten sich nicht nur auf das Trinken und Erzählen von Neuigkeiten. Man tauschte Witze aus, besprach Angelegenheiten der Stadt, diskutierte politische Themen und griff nicht selten zu Karten- und Brettspielen wie Dame, Mühle oder Puff.

Die Gemütlichkeit führte jedoch nicht immer zu Ruhe. Die Quellen berichten, dass es beim Reiheschank keineswegs immer „ganz still“ zuging. Ein Beleg dafür sind die außerordentlich zahlreichen Bußen, die der Rat gegen Wirte und Gäste verhängte, die ihre Aufenthaltszeit über das Läuten der „Bierglocke“ hinaus ausdehnten. Auch der Vorfall von 1785, bei dem der Rektor des Lyceums Lessing gegen seine Wirtin einschreiten musste, weil diese Schülern im Schankraum lautes Lärmen gestattet hatte, unterstreicht, dass es durchaus zu Störungen kommen konnte.

Neben dem Ausschank vor Ort gab es auch einen regen Handel mit Bier „über die Gasse weg“, also den Verkauf zum Mitnehmen. Auch diesen Bereich regulierte der Rat streng, um das kaufende Publikum zu schützen. Eine Verordnung von 1557 verpflichtete den städtischen Marktmeister, sich vor den Reiheschankhäusern zu postieren, um auf Verlangen das gekaufte Bier nachzumessen – ein Vorgang, der „anzugießen“ genannt wurde. Wurde das Bier von Kindern oder Dienstboten geholt, musste der Marktmeister diese Messung sogar unaufgefordert vornehmen, allerdings stets direkt vor der Schenke und nicht erst andernorts.

Für viele Wirte war die Ausübung des Reiheschanks ein besonderes Ereignis, ja fast ein Fest. Mancher legte Wert darauf, den Gästen blankes Geschirr und Tische zu präsentieren und einen gepflegten Tropfen anzubieten. Die Abrechnung erfolgte oft unkompliziert, indem der Bierverbrauch auf einer schwarzen Tafel angeschrieben wurde. Am letzten Tag der Schankperiode gab es mancherorts die Tradition des „Zapfen Gebens“, bei dem die Gäste mit Brot, Wurst und Hering bewirtet wurden. Obwohl die Quellen nahelegen, dass der Reiheschank dem Berechtigten durchaus einen Nutzen abwarf, bedeutete er für manche, insbesondere ältere Ehepaare, auch Unruhe, weshalb diese ihr Schankrecht („Los“) oft an andere verkauften.

Im Laufe der Zeit wurde der Reiheschank jedoch seltener. Die Ursachen dafür liegen in sich wandelnden Lebensverhältnissen, dem Aufkommen größerer, professioneller Brauereien und Schankstätten sowie veränderten Hygienestandards und Regulierungen, die das traditionelle System allmählich ablösten. So verschwand der Reiheschank nach und nach aus dem Stadtbild und der Wirtschaftsstruktur.

Zusammenfassend war der Reiheschank in Chemnitz eine historisch bedeutende Form der Bierversorgung und -vermarktung, eng verbunden mit den Rechten und Pflichten der Bürgerschaft. Er regelte nicht nur den Handel, sondern schuf auch spezifische soziale Treffpunkte, deren Atmosphäre und Regeln vom städtischen Rat detailliert, wenn auch nicht immer erfolgreich, zu steuern versucht wurden.

(Quellen u.a.: Zeitungsartikel vom 1. April 1914 aus dem Chemnitzer Tageblatt, Aufzeichnungen in „Die Fabrik- und Handelsstadt Chemnitz“- Zöllner, 1886; „ Zur Geschichte des Brauwesens“ in „Bericht der Verwaltung der Stadt Chemnitz“, 1888)