Vorgeschichte und Entscheidung zum Bau

Erste Überlegungen, das Würschnitztal an das sächsische Eisenbahnnetz anzuschließen, entstanden im 19. Jahrhundert im Umfeld der Expansion der sächsischen Eisenbahnen. Bereits 1867 gab es Pläne, eine direkte Verbindung zwischen Chemnitz und Stollberg herzustellen. Die Gemeinden Harthau, Klaffenbach, Neukirchen, Adorf und Jahnsdorf richteten eine Petition an den sächsischen Landtag, die jedoch abgewiesen wurde.

Nach dem Bau der Strecke Chemnitz–Aue (1875) und dem zunehmenden Industriebedarf gewann die Idee einer durchgehenden Verbindung nach Stollberg erneut an Bedeutung. 1887 wurden die Pläne für die Erschließung des Würschnitztales wieder aufgegriffen. Kostenseitig wurde eine Schmalspurbahn bevorzugt, jedoch die politischen und wirtschaftlichen Beratungen führten Ende des 19. Jahrhunderts zur Entscheidung für eine normalspurige Trasse, vor allem wegen des zu erwartenden Güterverkehrs (Kohle, Textilwaren und Industrieprodukte).

Offizielle Beschlüsse und Absteckarbeiten begannen Anfang der 1890er Jahre. 1891 wurden die Vorarbeiten aufgenommen, Herr Bauinspektor Gruner leitete als Vorstand zunächst das Sektionsbüro für den Bau der Würschnitztalbahn der Eisenbahninspektion, ihm folgte zum 1. Oktober 1893 Bauinspektor Gallus aus Gera.

Lokale Auseinandersetzungen um die Lage der dokumentieren die Bedeutung der Linienführung für die Gemeinden. Als bekannt wurde, daß die Ortschaften Neukirchen und Klaffenbach gemeinsam eine Bahnstation erhalten sollten, entbrannte ein harter Kampf zwischen beiden Ortschaften um eine Bevorzugung bei der Anlage des Bahnhofes. So forderte die Gemeindeverwaltung Neukirchen in einer Bittschrift vom 17. Juli 1891, den Bahnhof am heutigen Bergschlößchen anzulegen, wodurch der Bau einer Brücke über das Tal nötig gewesen wäre. Adorf trat der Regierung seine an der Würschnitz gelegenen Gemeindewiesen kostenlos ab, um für sich einen Vorteil zu erhaschen. Nachdem am 4. Januar 1894 bekannt wurde, daß Neukirchen und Klaffenbach eine gemeinsame Bahnstation erhalten sollten, nützte auch ein geharnischtes Schreiben der Neukirchener an die hohe Ständeversammlung nichts mehr, und es blieb beim Bau des Bahnhofes Neukirchen-Klaffenbach.

Der Bau zog bis zu 900 Arbeiter an, darunter Bayern und Italiener, was für Aufsehen in den Dörfern führte. Im engen Würschnitztal begannen 1894 aufwändige Maßnahmen zur Herstellung der Strecke (u. a. Tunnelbau in Harthau). Streitpunkte waren wiederholt die Entschädigungen, die die Grundstücksbesitzer von der Schätzungskommission der Staatsbahn für die Bereitstellung erhielten. Die Schulgemeinde Altchemnitz, die ein Stück vom Schulgrundstücke zum Bahnbau abtreten mußte, hatte für 1 qm 10 Mark Entschädigung verlangt, während die Kommission den Wert nur auf 81 Pfennig pro Quadratmeter bemessen hatte. Vielfach kam es deshalb zu gerichtlichen Klagen gegen den Eisenbahnfiskus.

Inbetriebnahme und erste Betriebsjahre (1895–1914)

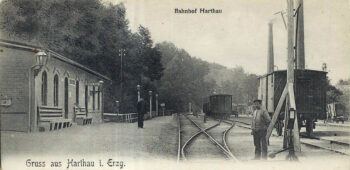

Am 18. September 1895 erfolgte die technische Prüfung durch aus Dresden angereiste Herren des königlichen Finanzministeriums und der Generaldirektion der Staatsbahn unter Leitung des Finanzministers Exzellenz von Watzdorf. Die Herren benutzten einen Sonderzug und inspizierten die Gleisanlagen sowie die Hoch- und Kunstbauten, namentlich der Harthauer Tunnel wurde eingehendsten Besichtigungen unterworfen. Am 1. Oktober 1895 wurde die Strecke dann dem allgemeinen Verkehr übergeben.

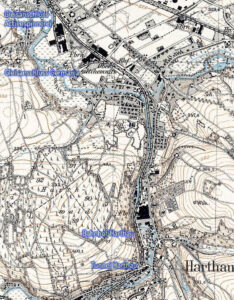

Die 21 km lange Strecke verband den damaligen Bahnhof Altchemnitz an der Altchemnitzer Straße (1905 vom Südbahnhof abgelöst) – mit Anschluss an die Chemnitz-Aue-Adorfer Bahnstrecke – mit Stollberg und erschloss Zwischenstationen wie Ober-Altchemnitz, Harthau, Neukirchen-Klaffenbach, Jahnsdorf, Pfaffenhain und Niederdorf.

Trotzig beteiligten sich die Neukirchner nicht an den Einweihungsfeierlichkeiten, wogegen in Klaffenbach festlich geschmückt der 1. Zug erwartet wurde. In den ersten Jahren erbrachte die Linie sowohl regen Personenverkehr (mehrere Zugpaare täglich) als auch bedeutenden Güterverkehr für die ansässigen Textil-, Maschinen- und Chemiebetriebe. Anschlußgleise erhielten u.a.: die Maschinenfabrik C.F. Solbrig, die Filiale der Aktienspinnerei, die Maschinenfabrik Germania.

Trotzig beteiligten sich die Neukirchner nicht an den Einweihungsfeierlichkeiten, wogegen in Klaffenbach festlich geschmückt der 1. Zug erwartet wurde. In den ersten Jahren erbrachte die Linie sowohl regen Personenverkehr (mehrere Zugpaare täglich) als auch bedeutenden Güterverkehr für die ansässigen Textil-, Maschinen- und Chemiebetriebe. Anschlußgleise erhielten u.a.: die Maschinenfabrik C.F. Solbrig, die Filiale der Aktienspinnerei, die Maschinenfabrik Germania.

Im frühen 20. Jahrhundert wurde die Strecke den wachsenden Anforderungen angepasst: Ausbau von Bahnhofsanlagen, zusätzliche Anschlussgleise für Fabriken und Verbesserungen der Infrastruktur prägten diese Phase. 1908 verlangte auch die Gemeinde Adorf einen Haltepunkt, diese wurde zunächst abgelehnt, später jedoch bewilligt, weil die Gemeinde sich bereit erklärte, die Hälfte der Baukosten zu tragen. 1914 wurde in Harthau ein Personentunnel gebaut, um den Zugang zum Bahnsteig sicherer zu gestalten. Die Bahn festigte so ihre Rolle als Rückgrat der regionalen Industrieversorgung. In Altchemnitz siedelten sich weitere Firmen wie die Maschinenfabrik G. Hielscher und die Auto-Union an, die vom Bahnanschluss profitierten. Die Bremer Chemische Fabrik – später das Mineralölwerk – Klaffenbach wickelten über diese Strecke einen Großteil ihres Warentransportes ab.

Nachkriegszeit, Rückgang und Teilstilllegungen (1945–1990)

Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich das Verkehrsaufkommen: Reparationsleistungen, geänderte Wirtschaftslagen und schrittweise veränderte Transportgewohnheiten führten zu Rückgängen im Güterverkehr. In den 1960er und 1970er Jahren kam es zu Schließungen von Wagenladestellen und zum Rückbau zahlreicher Nebengleise; die Bedeutung der Bahn für lokale Betriebe sank. Dennoch blieb die Strecke weiter in Betrieb und diente weiterhin dem Personenverkehr und gelegentliche Gütertransporten.

Wandel zum Chemnitzer Modell und Modernisierung (1990–2002)

Ende der 1990er Jahre zeichnete sich eine grundlegende Neuinterpretation der Strecke ab: Die City-Bahn Chemnitz und regionale Partner entwickelten das „Chemnitzer Modell“ — ein Tram-Train-Konzept, das Straßenbahn- und Bahnnetz verbindet, um umsteigefreie Verbindungen zwischen Innenstadt und Umland zu schaffen.

1998 fuhr der letzter offizieller Zug der Bundesbahn auf der Strecke, es erfolgte die Übergabe der Strecke an die CityBahn GmbH. Während der Gleisbetterneuerung geschah am 26. April 1998 ein verheerendes Unglück mit Millionenschaden an der Würschnitzbrücke in Harthau. Sechs herrenlose schottergefüllte Güterwagen hatten sich in Klaffenbach selbständig gemacht und donnerten Richtung Harthau, wo sie die Brücke wegschoben. Durch eine glücklichen Umstand blieb es nur beim enormen Sachschaden. Der geplante Start der neuen Verbindung nach Stollberg musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Nach Übernahmen und Pachtvereinbarungen begann 2001/2002 der Umbau der vorhandenen Eisenbahninfrastruktur: Gleiserneuerung, Anpassung von Bahnsteigen (niedrige Bahnsteighöhen für Niederflurfahrzeuge), Einbau elektronischer Stellwerke und Elektrifizierung mit 750 V Gleichspannung auf dem angepassten Abschnitt. Die Pilotstrecke wurde am 16. Dezember 2002 offiziell eröffnet.

Das Chemnitzer Modell verbindet seither den innerstädtischen Straßenbahnbetrieb mit dem regionalen Streckenabschnitt nach Stollberg. Spezielle Variobahn-Niederflurfahrzeuge mit den entsprechenden Zulassungsanpassungen ermöglichen den Durchlaufbetrieb von Chemnitz über Altchemnitz bis Stollberg. Die Strecke gilt als wirtschaftlicher und fahrgastwirksamer Erfolg: Fahrgastzahlen stiegen nach Inbetriebnahme deutlich und übertrafen ursprüngliche Prognosen.

Die Würschnitztalbahn hat in den 130 Jahren ihres Bestehens einen bemerkenswerten Wandel durchlaufen: von einer normalspurigen Industrie- und Regionalbahn des Kaiserreichs über Zeiten des Rückbaus nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur modernen Ausbaustrecke des Chemnitzer Modells. Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie historische Schieneninfrastruktur durch technische Anpassung und neues Betriebskonzept in die Anforderungen des 21. Jahrhunderts überführt werden konnten.

(Quellen u.a.: Zeitungsartikel aus versch. sächs. Tageszeitungen zu finden unter SLUB-Dresden.de; Festschrift zum Heimatfest Neukirchen 1954; „Harthau einst und jetzt“ ein Streifzug durch 675 Jahre Ortsgeschichte, herausgegeben von der Heimatsammlung Harthau 2015; Buch „Eisenbahnknoten Chemnitz“ veröffentlicht von Kurt Kaiß und Matthias Hengst 1996)