Über das ehemalige Schwimmbad im Chemnitzer Zeisigwald ist wenig bekannt. Auf Basis der verfügbaren Informationen möchte ich als neuen Beitrag zur Chemnitzer Bädergeschichte einen Überblick über die Entstehung und Nutzung des Bades geben.

Anfänge und Notwendigkeit eines eigenen Bades

Die Schwimmabteilung des im August 1920 gegründeten Polizeisportvereins Chemnitz, einer der mitgliederstärksten Vereine der Stadt, wurde am 25. März 1924 ins Leben gerufen. Obwohl der Verein ursprünglich Trainingsmöglichkeiten in verschiedenen städtischen Bädern, wie dem Städtischen Bad auf der Müllerstraße, dem Vereinsbad des Schwimmvereins Aegir und dem Hedwigbad, nutzen konnte, stellte dies keine zufriedenstellende Dauerlösung dar. Von Beginn an bestand der starke Wunsch nach einer eigenen Trainingsstätte.

Die Errichtung eines eigenen Schwimmbades war für den Polizeisportverein nicht nur ein Vereinsthema, sondern galt auch als dringend notwendig für die dienstliche Ausbildung der Polizeibeamten. Zu dieser Zeit konnten 65 Prozent der Chemnitzer Landespolizeibeamten nicht schwimmen.

Planung und Bau

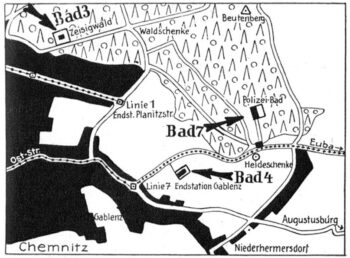

Die Suche nach einem geeigneten Gelände begann kurz nach der Gründung der Schwimmabteilung. Der Vereinsleiter Egon Heine fand eine passende Stelle auf dem ehemaligen Militärschießstandsgelände im Zeisigwald hinter der Heideschänke. Dieser waren seit Ende des ersten Weltkrieges nur noch gelegentlich von der neu aufgestellten Landespolizei zur Ausbildung genutzt wurden.

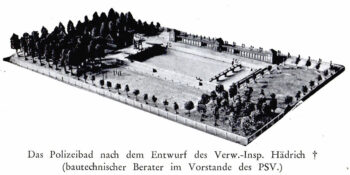

Am 29. Juli 1924 wurde ein detaillierter Vorschlag für den Bau eines Schwimmbades bei der Dienststelle eingereicht. Die ersten Pläne und Kostenberechnungen wurden vom Landbauamt Chemnitz erstellt. Das Jugendamt der Stadt Chemnitz erklärte sich bereit, das benötigte Gelände unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Am 25. März 1925 wurde der Bau genehmigt. Die Bauarbeiten begannen am 20. April 1925 unter der Leitung von Verwaltungsinspektor Hädrich. Die Mitglieder des Polizeisportvereins beteiligten sich eifrig an den Arbeiten, oft sogar nach Dienstende und sonntags.

Rückschläge und Wiederaufbau

Der Bauprozess war von einem schweren Rückschlag geprägt. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 1926 beschädigte ein starkes Gewitter die Hauptstützmauer des Schwimmbeckens, die unterspült wurde und einstürzte. Der materielle Schaden war enorm, und die geleistete Arbeit schien umsonst gewesen zu sein. Trotzdem wurde der Wiederaufbau mit neuem Mut und Hochdruck fortgesetzt. Die ursprünglichen Betonblöcke mussten gesprengt werden, um den Wiederaufbau der Stützmauer zu beschleunigen. Die aufopferungsvolle Arbeit der Polizeibeamten ermöglichte die Fertigstellung des Bades mit einem Kostenaufwand von unter 30.000 Mark.

Einweihung und Nutzung

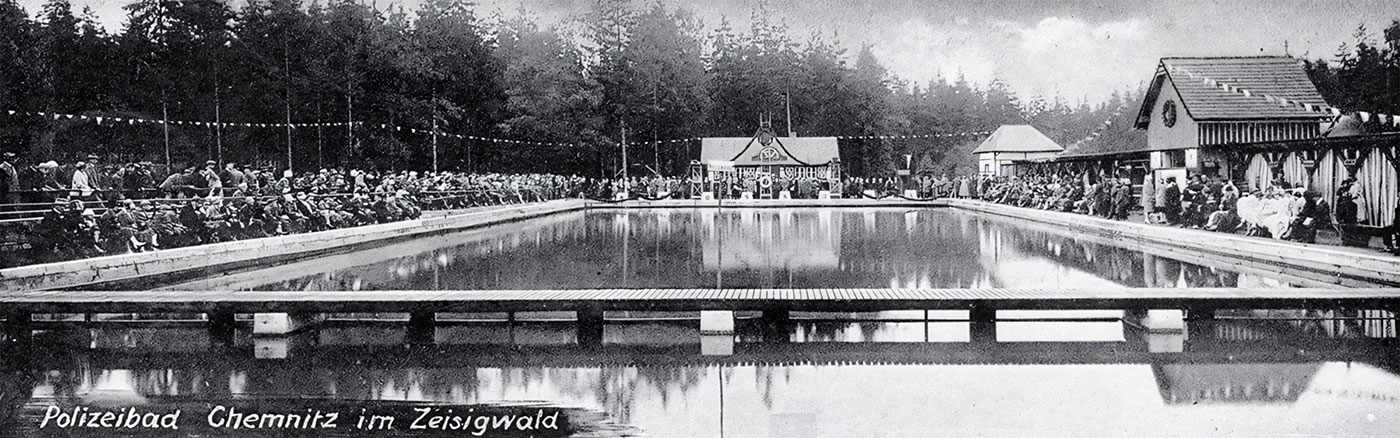

Das Polizeibad wurde am 12. Juni 1927 feierlich eingeweiht. Die Zeremonie wurde vom damaligen Ehrenvorsitzenden des Vereins, Polizeimajor Facius, in Anwesenheit des Polizeipräsidenten, des Vorsitzenden des Kreises Sachsen im Deutschen Schwimmverband, Dr. Brunner, sowie des Präsidenten der Staatspolizeiverwaltung, Dr. de Guehery, aus Dresden durchgeführt. Im Rahmen der Einweihung fanden auch Wettkämpfe der Polizeimannschaften sowie ein 100-m-Freistilschwimmen mit der deutschen Meisterin Lotte Lehmann und Schauspringen von Wenk sowie dem deutschen Polizeimeister Sprössig vom Dresdner Schwimmverein statt.

Das Polizeibad wurde am 12. Juni 1927 feierlich eingeweiht. Die Zeremonie wurde vom damaligen Ehrenvorsitzenden des Vereins, Polizeimajor Facius, in Anwesenheit des Polizeipräsidenten, des Vorsitzenden des Kreises Sachsen im Deutschen Schwimmverband, Dr. Brunner, sowie des Präsidenten der Staatspolizeiverwaltung, Dr. de Guehery, aus Dresden durchgeführt. Im Rahmen der Einweihung fanden auch Wettkämpfe der Polizeimannschaften sowie ein 100-m-Freistilschwimmen mit der deutschen Meisterin Lotte Lehmann und Schauspringen von Wenk sowie dem deutschen Polizeimeister Sprössig vom Dresdner Schwimmverein statt.

1933 wurde das Polizeibad im Bäderführer als eine ideale Erholungsstätte beschrieben: Mitten im herrlichen Zeisigwald bot die Anlage alles das, was der Großstadtbewohner suchte: reine Luft, Ruhe und nochmals Ruhe, klares frisches Wasser, Liegestätten auf Wiesen und unter Bäumen, Turn- und Spielgelegenheit. Die kleinen Kinder planschten im besonderen Becken. Ganz kurz seien einige Angaben über die Anlage gemacht. Ein betoniertes Becken mit 1.400 qm Gesamtwasserfläche (50×25 m, Tiefe 1,00–3,25 m), als Sportbahn besonders geeignet, wurde teilweise mit Grund-, Brunnen- und Zuflußwasser, bei dauerndem Zu- und Abfluß, gespeist. 20° C betrug durchschnittlich die Wassertemperatur. Eine schmucke Sprunganlage mit zwei 1-, zwei 3-m-Bretter und einer 5-m-Plattform wurde allen Springern gerecht. Ferner waren vorhanden: Waschräume, Brausen, drei Turn- und Spielplätze im Ausmaße von 5.000 qm mit Turngeräten aller Arten, 2 Wiesen, eine Wasserballspieleinrichtung, Korkleinen für Wettkämpfe, 42 Einzelzellen, Garderobeabgabe mit Wechselzellen (Bügel), Auskleideräume für Schulen und Vereine (500 Besucher), Schwimmunterricht wurde durch geschultes Personal erteilt.

Selbstverständlich gab es auch ein sauberes Wirtschaftsgebäude. Es bot Platz für 50 Personen, außerdem im Freien 200 Sitzgelegenheiten und aller Arten Speisen und Getränke. Bewachte Parkgelegenheit, Konzerte, Schwimmwettkämpfe und dergleichen vervollständigten das Bild eines sehr empfehlenswerten Bades. Obwohl das Bad staatliches Eigentum war und nicht dem öffentlichen Verkehr diente, konnten Gäste in Begleitung von Mitgliedern des Polizeischwimmvereins Chemnitz eingelassen werden. Es gewährte außerdem den vielen Kindern der Stadt, die an der Walderholung des Chemnitzer Jugendamts teilnahmen, vollständig freien Eintritt. Im Sommer 1932 besuchten rund 15.000 Personen das Bad. Kein Vergleich zu den Zahlen des nahen Gablenzer Bades und des Zeisigwaldbades.

Das Bad war nicht nur Trainingsstätte für die Schwimmer des PSV, sondern ab 1931 auch für den Turnverein Hilbersdorf und den Pestalozzi-Turnverein. Regelmäßig diente er zudem als Austragungsort für zahlreiche Wettkämpfe mit den Polizei-Schwimmvereinen aus Dresden und Leipzig sowie mit Vereinen aus der Umgebung von Chemnitz. Neben humorvollen Wassersportveranstaltungen, Verbandsmeisterschaften im Schwimmen u.a. fanden auch Wettbewerbe im Kunstspringen und Wasserball statt.

Ab 1933 hatte der Sport besondere Bedeutung für die Erziehung der Jugend und zur Körperertüchtigung. Der Badebetrieb des Polizeisportvereins blieb im Wesentlichen in der bisherigen Form bestehen. 1934 übernahm der 29jährige Alfred Boch, ein bekannter Fußballspieler des PSV, den Dienst als Bademeister. Er wurde die gute Seele des Bades, unterstützt von seiner Frau. Beide wohnten nicht weit entfernt in einem Häuschen hinter der Heideschänke.

Aufgrund des Zweiten Weltkrieges wurde der Badebetrieb mehr und mehr eingeschränkt. Über diese Zeit ist bisher nichts bekannt. Zum Kriegsende 1945 waren die Anlagen ohne nennenswerte Schäden geblieben.

Die Zeit ab 1945

Das Bad war durch einen Zaun von den Schießständen abgegrenzt und galt nicht als militärische Anlage. Sein Ende bestimmten das Gesetz 2 des Alliierten Kontrollrates, Befehle der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) sowie Verordnungen der Landesbehörden zur Auflösung der Vereine und zur Überführung von deren Vermögenswerten. Damit kam die Zuständigkeit für das Bad zur Stadt Chemnitz. Die mit vielen Sorgen belastete Stadtverwaltung kümmerte sich jedoch nicht um das Bad. Aus der Notlage heraus bediente sich die Bevölkerung an allem Brauchbaren, vorzugsweise an Holzteilen. So blieben vom ehemaligen Clubhaus und den Garderobenanlagen nur noch wenige Reste übrig. Nach Jahren war vom Bad nur noch das verfallende Schwimmbecken vorhanden, das nur noch gelegentlich von badenden Sowjetsoldaten genutzt wurde, die in die Kasernen in der nahen Heinrich-Schütz-Straße (heute wieder Planitzstraße) eingezogen waren.

Eine völlige Veränderung brachte die 1960 begonnene Errichtung eines Tanklagers für Kraftstoffe für die sowjetische Armee. Dabei wurde die Wiesenfläche des Bades für den unterirdischen Einbau von 197 Tankkesseln benutzt. Die Tankanlage wurde über eine oberirdisch verlegte Rohrleitung durch den Zeisigwald vom Güterbahnhof Hilbersdorf versorgt. Nach dem Abzug der sowjetischen Garnison im Jahr 1993 war das Gelände durch Schadstoffe, Schrott und Müll völlig verseucht. Mit großem Aufwand und finanzieller Förderung durch die EU wurde die Fläche von 1994 bis 1997 rekultiviert und anschließend als Flächennaturdenkmal ausgewiesen. Das Schwimmbecken wurde von den Betonresten befreit und als naturnahes Gewässer gestaltet. Lange Zeit waren die Umrisse durch einen Schilfgürtel erkennbar, doch mit den Jahren sorgte der Pflanzenaufwuchs für eine Verlandung. Damit verlor sich die letzte Erinnerung an das einstige Bad.

Vielfältige Informationen finden sie auch in anderen Beiträgen zur Chemnitzer Bädergeschichte.

(Quellen u.a.: Vereinsnachrichten des Polizeisportvereins Chemnitz 1929-1934; Bericht von Hilmar Uhlich über das Polizeibad im „Adelsberger“ Heft Juli/August 2018; Bäderführer der Stadt Chemnitz 1933; Zeitungsauschnitte sächsischer Tageszeitungen zu finden unter SLUB-Dresden.de)