Fortsetzung des 1. Teiles zur historischen Betrachtung des Holzmarktes.

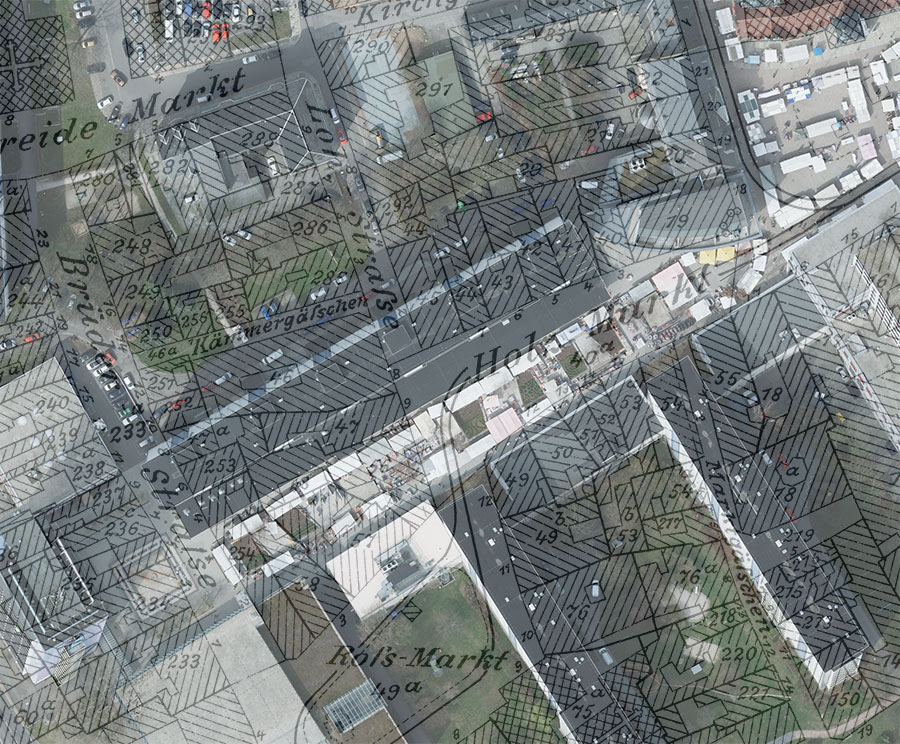

Nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) erlebte Chemnitz eine lange Phase des Wiederaufbaus und der Konsolidierung, die bis ins 18. Jahrhundert andauerte. Geprägt von Zerstörung, Bevölkerungsschwund und wirtschaftlichem Niedergang stabilisierte sich die Situation auch auf dem Holzmarkt erst im Laufe des 18. Jahrhunderts wieder. Der Wiederaufbau zog sich, auf Grund von begrenzten finanziellen Mitteln, über Jahrzehnte hin. Die Röhrleitungen, die die Stadt mit Trinkwasser aus verschiedenen Quellen versorgten, wurden erneuert und Pumpen und Wasserbottiche zur Bevorratung u.a. auf dem Holzmarkt aufgestellt. Aus den immer wieder auftretenden Stadtbränden hatte man Lehren gezogen. Ende des Jahrhunderts wurde auch die Beleuchtung der Straßen mittels Öllampen, die an Auslegern an den Gebäuden angebracht waren, in der Stadt eingeführt. 1828 stellte man an der Ecke des Holzmarktes zum Markt probeweise eine neuen Laternentyp auf, da die bisherige Beleuchtung mit den dürftigen Öllaternen nicht mehr genügte.

Nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) erlebte Chemnitz eine lange Phase des Wiederaufbaus und der Konsolidierung, die bis ins 18. Jahrhundert andauerte. Geprägt von Zerstörung, Bevölkerungsschwund und wirtschaftlichem Niedergang stabilisierte sich die Situation auch auf dem Holzmarkt erst im Laufe des 18. Jahrhunderts wieder. Der Wiederaufbau zog sich, auf Grund von begrenzten finanziellen Mitteln, über Jahrzehnte hin. Die Röhrleitungen, die die Stadt mit Trinkwasser aus verschiedenen Quellen versorgten, wurden erneuert und Pumpen und Wasserbottiche zur Bevorratung u.a. auf dem Holzmarkt aufgestellt. Aus den immer wieder auftretenden Stadtbränden hatte man Lehren gezogen. Ende des Jahrhunderts wurde auch die Beleuchtung der Straßen mittels Öllampen, die an Auslegern an den Gebäuden angebracht waren, in der Stadt eingeführt. 1828 stellte man an der Ecke des Holzmarktes zum Markt probeweise eine neuen Laternentyp auf, da die bisherige Beleuchtung mit den dürftigen Öllaternen nicht mehr genügte.

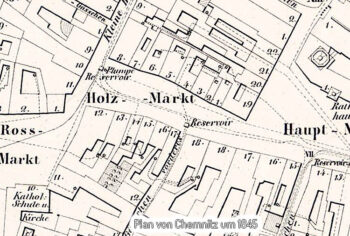

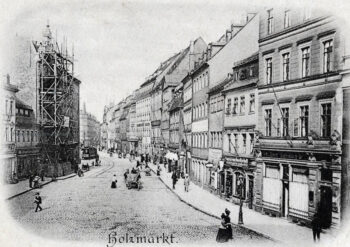

Mit Beginn des 19. Jahrhunderts verlief das städtische Leben in vielen Bereichen durchaus kontinuierlich. Auf dem Holzmarkt waren verschiedene Handwerker wie Bäcker, Hutmacher, Uhrmacher und Strumpfwirker ansässig. Hier wohnten auch städtische Beamte und wohlhabende Kaufleute, deren Geschäftshäuser das Bild des Holzmarkts, wie wir es heute aus alten Ansichten kennen, prägen sollten. Im Jahr 1840 erhielt der Holzmarkt seine bis 1945 gültigen Hausnummern, die die alten, üblichen Brandkataster- und Grundstücksnummern ersetzten.

Er wurde zunehmend in das allgemeine Marktgeschehen einbezogen. Einzelhandelsgeschäfte, die dem Zeitgeist folgten, ergänzten und verdrängten später die bisherigen Gewerke.

Bald lesen wir von den verschiedensten Firmen, die lange Zeit das Bild des Holzmarktes prägten. Gleich am Eingang zum Holzmarkt lag beispielsweise das renommierte Textilgeschäft Wilhelm Flade, das seit 1878 hier ansässig war. Daneben befanden sich die 1877 gegründete Spielwarenhandlung Oswald Enger (Nr. 3) sowie das 1882 eröffnete erste Spezialgeschäft der Kaffeebranche, die „India-Kaffee-Groß-Rösterei“ von Adolf Weber (Nr. 4). In Haus Nr. 6 wurde am 15. Oktober 1882 die Corset-Fabrik von Bernhard Herold gegründet, die später unter dem Namen Allipi & Herold stadtbekannt wurde. Das Leinen-, Wäsche- und Bettfedern-Geschäft von J. R. Irmscher befand sich seit 1867 in Haus Nr. 8. 1898 wurde das kleine Haus abgerissen und durch ein architektonisch hervorragendes vierstöckiges Gebäude ersetzt. Das 1907 aus dem Mosella-Saal hervorgegangene Apollo-Theater hatte dann ab 1914 in diesem Haus seine neue Spielstätte als eines der ersten reinen Kinos der Stadt.

Im „Kulmbacher Brauhof“ Nr. 9 konnte man sich am bayerischen Gerstensaft laben. Im Haus Holzmarkt 10 befand sich das Materialwaren-, Wein-, Delikatessen- und Südfrüchte-Geschäft von Friedrich Bernhard Beyreuther, der 1879 auch das Hotel mit dem bekannten Mosella-Saal errichten ließ. Am 17. September 1881 eröffnete dort das Modehaus Königfeld & Co. sein erstes Chemnitzer Geschäft. Später zog hier das Wäsche- und Weißwarengeschäft von M. Schneider ein. Dieses finden wir ab 1911 in dem prächtigen Bau an der Ecke Lange Straße/Marktgässchen.

Auf der Südseite des Holzmarkts (Nr. 11) hatte die Firma Wertheimer im Jahr 1896 anstelle des Herrmann’schen Hauses ein imposantes Geschäftshaus errichtet und damit auch hier ein großstädtisches Gepräge gezeigt. In der Nr. 12 befand sich seit 1887 die Kaschmir- und Kleiderstoffhandlung von Ernst Eichendorf, die zuvor von Otto Fähser als Garn- und Posamentengeschäft geführt wurde. 1917 übernahm Richard Canis mit seinem orthopädischen Schuhgeschäft das Ladenlokal. In der Nr. 13 hatten das Fischgeschäft Opitz und die Butter- und Delikatessenhandlung Oskar Degenkolb lange Zeit ihren Sitz, ehe der Drogist Conrad Viertel 1907 das Haus kaufte und mit seinem Geschäft hier einzog.

Das Friseurgeschäft der Familie Schwammerkrug galt als eines der ältesten Geschäfte am Holzmarkt. Seit 1855 betrieb sie ihr Handwerk im Haus Nr. 14. 1914 zog nach dem Verkauf der Goldschmied H. Beschor hier ein. Zu nennen ist schließlich noch das Schuhwarengeschäft Josef Grünberg (Nr. 15). In Nr. 16 war die Wachstuch-, Teppich- und Tapetenhandlung von C. E. Hanewald ansässig. 1887 übernahm Arthur Becker das Geschäft und führte es in derselben Branche fort. Auf der anderen Seite des Marktgässchens gehörte das Haus von J. G. Keller mit seinem Seiden- und Modewarengeschäft zum Holzmarkt. Ab 1893 wurden beide letztgenannten Häuser dem Marktgässchen zugeschlagen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts tat sich in puncto Infrastruktur einiges auf dem Holzmarkt. Ab 1875 wurden die alten Röhrwasserleitungen ausgetauscht, da die Stadt nun ausreichend Trinkwasser aus dem Zwönitztal erhielt. Die Wasserbottiche wurden entfernt und 1888 schließlich auch das Brunnenhäuschen – das letzte Relikt aus alten Zeiten. Auch für die elektrische Straßenbahn wurde eine neue Route durch die Stadt gesucht: Ab 1893 verkehrte die Grüne Linie bis zum Holzmarkt; 1899 wurde sie dann zweigleisig zum Nikolaibahnhof verlängert. Die Inbetriebnahme der durchgängigen Strecke erfolgte am 9. Januar 1900.

Aufgrund des zunehmenden innerstädtischen Autoverkehrs wurde der Holzmarkt gemäß einem neuen Verkehrsplan ab 1929 zu einem Parkplatz 2. Ordnung. Auf ihm konnte nun auch das Auto offiziell zum Einkaufen oder für Besorgungen beidseitig abgestellt werden.

Weite Teile des Holzmarkts wurden durch die Bombenangriffe im Jahr 1945 zerstört. Nur wenige Häuser blieben stehen, wurden jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Zuge der Trümmerbeseitigung wurden diese bis Ende der 1950er Jahre abgetragen. Mit den Neubauten im Rosenhof präsentiert sich der Holzmarkt heute völlig verändert im Vergleich zu alten Aufnahmen. Erst am 8. Mai 1965, kurz vor der Fertigstellung, wurde der Holzmarkt in Rosenhof umbenannt. Nichts sollte mehr an die jahrhundertealte Geschichte erinnern …

(Quellen u.a.: Adressbücher der Stadt Chemnitz, zu finden unter SLUB-Dresden.de; Buch „Chemnitz am Ende des 19. Jahrhunderts“, Wilhelm Zöllner, 1900)