Die Platzanlage im historischen Chemnitz ist vielen nicht mehr geläufig. An ihrer Stelle befindet sich heute der Rosenhof, der nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges ab 1961 errichtet wurde.

Von diesem ehemals dicht bebauten Wohn- und Geschäftsviertel vor der Zerstörung sind zahlreiche Ansichten überliefert. Eine geschichtliche Betrachtung blieb jedoch aus. In einer Kombination aus beidem möchte ich den Holzmarkt heute vorstellen.

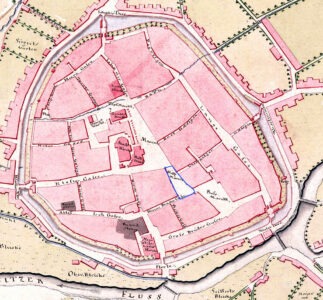

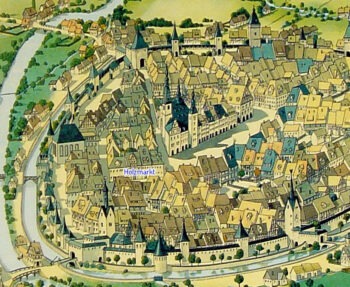

Seine Entstehung können wir bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Nach dem großen Stadtbrand von 1333, der das frühmittelalterliche Chemnitz fast vollständig zerstörte, wurde das Stadtbild neu angelegt. Zum Schutz in unsicheren Zeiten wurde eine Stadtmauer mit Wehrtürmen errichtet, wie schon die 1. Stadtansicht von Dilich um 1630 zeigt. Um die heutige Jacobikirche entstand ein neuer Marktplatz mit Rathaus und kleinteiliger Bebauung. Nach Westen entstand in Form einer konischen Straßenverbreiterung der spätere Holzmarkt und an diesen nach Südwesten anschließend, in gewisser Selbständigkeit der Roßmarkt. Der mittelalterliche Grundriss zeigt das verwinkelte Straßen- und Gassennetz.

Durchgangsstraßen und neue Märkte wie der Topf-/Salzmarkt (der spätere Neumarkt), der Roßmarkt und der Holzmarkt deuten auf den zunehmenden Warenverkehr hin und spiegeln in ihrem Namen wider, was zum Handel angeboten wurde. Dabei muss der Holzhandel für die Stadt und ihre Umgebung typisch und bedeutungsvoll gewesen sein. Er diente nicht nur der Deckung des beträchtlichen Holzbedarfs der Stadt und ihrer Gewerbe. Die Geleitsrechnungen liefern vielmehr den schlüssigen Beweis für einen weit über den engeren stadtwirtschaftlichen Rahmen hinaus bedeutsamen Holzumschlag bzw. -export. Die Herkunft der beträchtlichen Holzmengen, die auf dem Chemnitzer Markt umgesetzt wurden, ist leicht erkennbar. Es waren insbesondere die weiten Waldungen der landesherrlichen Ämter und der meißnisch-erzgebirgischen Feudalherren, die Holz exportierten, soweit es nicht dem starken Holzbedarf des heimischen Berg- und Hüttenwesens nutzbar gemacht wurde. In überwiegendem Maße kamen Bretter und Schindeln zur Ausfuhr, Produkte des Schneidmühlenbetriebs und der Schindelmacherei des Gebirges. Fuhren mit „Botticherholz“, Felgen usw. bezeugen ein ansehnlich entwickeltes, teilweise für den Export arbeitendes Holzgewerbe der Landschaft.

Die Verkehrsführung durch die Stadt war vorteilhaft für die Entwicklung des Holzmarktes. Von Westen kommend mussten die Händler und der gesamte Wagenverkehr sofort nach dem Eintritt durch das Nikolaitor nach der Nikolaistraße abbiegen, um über den Roßmarkt und Holzmarkt den Markt zu erreichen, da die Langgasse für den Durchgangsverkehr zu eng war. Ab dort konnten sie ihre Fahrt nach Norden zur Leipziger Straße über das Klostertor oder nach Osten durch das Johannistor zur Dresdner und Zschopauer Straße fortsetzen. Im ersten Geschossbuch von 1466 finden wir eine erste Aufstellung der 18 Grundstücke des Holzmarkts: sechs an der Südseite, vier an der Westseite und acht an der Nordseite.

Mit Errichtung des Alten Rathauses zwischen 1496 und 1498 entstand ebenso eine lebhafte bürgerliche Baufreudigkeit am Markt, Neumarkt, in der Klostergasse und am zukünftigen Holzmarkt. Denn erst seit 1531 hatten die Häuser ihre eigene Bezeichnung „Am Holzmarkt“, vorher wurden sie dem Markt zugeordnet. Eine Reihe stattlicher Häuser müssen um dieser Zeit errichtet worden sein. Zeugnisse davon sind das im Beitrag zum Römischen Kaiser und dem Lucretia-Portal betrachtete Haus des Tuchhändlers Merten Groß, das Schütze’sche Haus an der Ecke Johannis-/Bachgasse (die Adler-Apotheke), das Rauschelbach’sche Wohnhaus am Neumarkt und das hochgiebelige Hermann’sche Haus an der Ecke des Holzmarktes zum Roßmarkt.

Das Türkensteuerregister von 1542 nennt dann bereits 22 Ansässige, 12 Nichtansässige und 30 Unbesessene am Holzmarkt. Er gehörte zum Chemnitzer Viertel der inneren Stadt, das sich aus der südlichen Hälfte des Marktes, der Bretgasse, damals „im Gässel“ genannt, dem „Kemnitzer Gesleyn“, später das Marktgässchen, dem nach dem Chemnitzer Tor führenden „Chemnitzer Gäßgen“, dem mittleren von der Bachgasse bis zum Marktgässchen reichenden Teil der Langegasse und der zugehörigen Chemnitzer Vorstadt zusammensetzte.

Während des Dreißigjährigen Kriegs (1618–1648) wurde die gewerbefleißige Stadt nicht nur von der Pest heimgesucht, sondern sie wurde auch durch Belagerungen innerhalb weniger Jahre zerstört. Um Ostern 1634 brannten die Häuser beidseitig des Holzmarktes, am Kornmarkt (Getreidemarkt), an einer Seite der Langgasse sowie etliche bereits wiederaufgebaute Häuser in der Kloster-, Loh- und Webergasse nieder.

Nach dem Abzug der letzten Schweden im Jahr 1650 konnte mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Dieser war mühselig und langwierig, denn noch im Jahr 1672 war eine Brandstätte auf dem Holzmarkt nicht wiederhergestellt, wie aus alten Unterlagen ersichtlich wird.

Fortsetzung der historischen Betrachtung im 2. Teil.

(Quellen u.a.: Beitrage zur Heimatgeschichte von Karl-Marx-Stadt, erschienen ab 1952; Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer Geschichte, erschienen ab 1873; Buch „Geschichte der Fabrik- und Handelsstadt Chemnitz“, Wilhelm Zöllner, 1888)