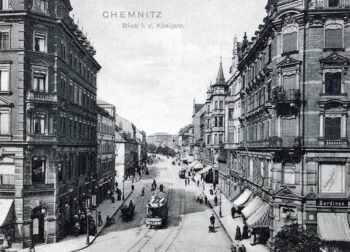

Eine Fülle von Bildern und Informationen ermöglicht die Vorstellung der Königstraße, der ehemaligen Hauptgeschäftsstraße in Chemnitz, in mehreren Abschnitten. Nachdem ich die Entwicklung und die Zeit bis 1900 bereits in zwei Teilen vorgestellt habe, steht nun der Beginn des 20. Jahrhunderts im Fokus meiner Betrachtung.

Großstädtisch war das Leben und Treiben in der Königstraße, der Hauptader des Verkehrs, mit ihren langen Schaufensterreihen, in den Obergeschossen hatten sich Ärzte niedergelassen und Kanzleien Büros eingerichtet. Jeder kleine Raum wurde genutzt, bis unters Dach wurden die Häuser, schon auf Grund des damaligen Wohnungsmangels vermietet. In den Hintergebäuden wurde weiterhin gewerkelt und Kleinunternehmer suchten Ihre Waren im zunehmenden Geschäftsverkehr an das vorbeiströmende Publikum, an die Frau bzw. an den Mann, zu bringen. 1901 wohnten und arbeiteten in den nur 28 Häusern der Königstraße und deren Nebengelassen 503 Einwohner! Die offizielle Einwohnerzahl der Stadt Chemnitz wurde in diesem Jahr mit 206.500 angegeben.

Diese Zeit war auch geprägt vom technischen Fortschritt in allen Bereichen. Mittlerweile verkehrten vier Straßenbahnlinien auf der Königstraße. Bei Wagenfolgen von teilweise fünf Minuten je Linie kann man sich den Zustand auf der Königstraße gut vorstellen. Bereits 1905 mussten die Gleise an der vielbefahrenen Kreuzung Johannisplatz/ Theaterstraße ausgetauscht werden. Auch der zunehmende Autoverkehr und später die Transporte per Lastkraftwagen erschwerten das Vorankommen. Neue Transportunternehmen wie die Fahrradkuriere, die „Messenger Boys”, ergriffen ihre Chance: Sie waren flexibel genug, um dem Durcheinander auszuweichen.

Hinzu kamen die angrenzenden, nicht unerheblichen Bauvorhaben, die die Königstraße unmittelbar tangierten.

Zunächst ist das Durchbruchsprojekt Königstraße–Neumarkt ab dem Jahr 1901 zu nennen. Ausschlaggebend dafür war der zunehmende Fahrverkehr über den Johannisplatz und die enge Innere Johannisstraße bis zum Hauptmarkt. Nachdem eine größere Anzahl von Häusern, darunter das alte Hotel „Stadt Gotha” und die Häuser im Zuckergässchen, abgebrochen worden waren, konnte die Königstraße in ziemlich gerader Linie bis zum Neumarkt fortgeführt werden. Der Durchbruch erfolgte teils durch den Unternehmer Theodor Dietzel, teils durch die Stadtgemeinde, die verschiedene Grundstücke erwarb. Die neue Friedrich-August-Straße – so wurde der Durchbruch zu Ehren des sächsischen Königs genannt – konnte nach der Inbetriebnahme der Straßenbahnstrecke am 17. Oktober 1903 erheblich zur Entlastung des Johannisplatzes beitragen.

Bis dahin musste die Königstraße jedoch einen großen Teil des Abriss- und Baustellenverkehrs ertragen. Pferdewagen um Pferdewagen rollte über das Pflaster, vorbei an den Schaufenstern der Geschäftshäuser. Der unablässige Verkehr, der bis in die Nachtstunden wogte, wurde zur Geduldsprobe für das Publikum, die Inhaber der angrenzenden Warenhäuser, die Mieter in den Häusern und die Lieferanten, die sich ihren Weg bahnen mussten.

Und schon ab Februar 1906 entwickelte sich am anderen Ende der Königstraße das nächste Mammutprojekt der Stadt Chemnitz: die Umgestaltung des Neustädter Marktes zum Königsplatz, verbunden mit der Errichtung des König-Albert-Museums, dem Theaterneubau und der Ausgestaltung der Anlagen zum Schillerplatz mit der Brunnenanlage und der Aufstellung der „Schilling‘schen Figuren“. Nach jahrelangen Planungen unter der Leitung von Stadtbaurat Richard Möbius entstand dort bis 1909 das noch heute erhaltene Ensemble, unterbrochen von großen Schwierigkeiten bei der Baugründung unter Grundwasser und eines elfwöchigen Bauarbeiterstreiks. Bis 1908 war bereits ein Großteil der Anlagen fertig, die offizielle Eröffnung wurde jedoch bis zum Beginn der neuen Theatersaison im September 1909 verschoben.

Trotz der genannten Bauvorhaben und des damit verbundenen Verkehrsaufkommens entwickelten sich die Geschäfte an der Königstraße prächtig.

Bei Franz Louis Kluge (seit 1892 in der Königstraße 1) konnte man nach wie vor die aktuellsten Uhrenmodelle kaufen, feinste Gold- und Silberwaren oder Juwelen erwerben. Max und Paul Matthes ließen 1908 an der Ecke zur Zimmerstraße das Geschäftshaus der 1861 gegründeten Firma Wilhelm Matthes zu einem Prachtbau, dem „Kaiser-Wilhelm-Haus“ umbauen. Es prägte die Stelle bis zu seinem Abriss im Jahr 1968. Auch die bekannte Fa. Königsfeld modernisierte 1911 ihre Fassade. Im Jahr 1912 erweiterte die seit 1898 an der Königsstraße ansässige „Allgemeine Zeitung” ihren Geschäftsbetrieb mit einem Neubau in Richtung Brückenstraße. Gegenüber konnte man in den Ausstellungsräumen der Kunstmöbelfabrik Hartmann & Ebert, die ebenfalls seit 1892 hier ansässig war, die Veränderungen der Epochen im Innenausbau von Wohnräumen und in der Möbelindustrie nachvollziehen. Auch das Kaufhaus Schlesinger an der Ecke zur Brückenstraße wurde 1912, nachdem das „Central-Hotel“ schloss, noch einmal umgebaut.

Mit dem 1908 eröffneten Elektro-Biograph-Theater erlebte die Königstraße den kulturellen Einzug der Kinematografie als Zeichen der Moderne. Später war das Lichtspieltheater in der Königstraße 34 als Zeitkino bekannt. Es war das erste Kino der Stadt, das regelmäßig Vorführungen darbot. Ihm folgte das nur kurz auf der Poststraße bestehende Apollo-Theater ab 1910.

Auch die Kaffeehäuser entlang der Königsstraße durchliefen einen Wandel. An der Ecke zur Theaterstraße wurde 1910 aus dem alten Café Reichskanzler der „Reichskanzler-Automat“ – ein Zeichen der Zeit. Seit 1912 befand sich das bekannte Café Michaelis, der Nachfolger der Bäckerei Uhlig, neben dem oben erwähnten Kaiser-Wilhelm-Haus in Nr. 17. Es galt lange Zeit als eines der renommiertesten der Stadt.

Mit dem Jahr 1914 stoppte die Entwicklung der Königstraße vorerst. Über die folgenden Jahre ist wenig bekannt, sie waren geprägt von Einschränkungen und Entbehrungen. Es waren harte Zeiten für Geschäftsinhaber, Kaffeehausbesitzer, Hoteliers, Kanzleien und Praxen. Der Weltkrieg führte zu einem harten Einschnitt im Geschäftsleben, viele mussten ihre Tätigkeit bzw. ihren Betrieb aufgeben. Erst die späten „Goldenen Zwanziger“ brachten eine Belebung. Dazu mehr in einem weiteren Beitrag.

(Quellen: Artikel in versch. Tageszeitungen; Adressbücher der Stadt Chemnitz; jeweils zu finden unter SLUB-Dresden.de; Publikation „Das König Albert-Museum, das neue Stadttheater und die Platzbildung des Neustädter Marktes in Chemnitz“ 1909; Buch „Deutschlands Jubiläumsfirmen -Handelskammerbezirk Chemnitz“ 1926 u.a.)