Der Aufstieg von der Spielgasse zum pulsierenden Herz der Industriestadt. Der 2. Teil der historischen Betrachtung zur Chemnitzer Königstraße.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Chemnitz eine beispiellose Transformation. Getragen von der boomenden Textil- und Maschinenbauindustrie, explodierte die Bevölkerungszahl von rund 40.000 Einwohnern im Jahr 1858 auf über 100.000 im Jahr 1882. Inmitten dieser dynamischen Entwicklung stand die Königstraße, die sich von einer normalen Straße zur wichtigsten und prachtvollsten Geschäftsader der Stadt wandelte.

Mehrere wichtige Ereignisse markieren diesen Aufstieg, den architektonischer Wandel und die Modernisierung. Damit wurde gleichzeitig die städtebauliche Aufwertung der gesamten Gegend eingeleitet.

Bereits 1857 erfolgte die Einweihung des Friedrich-August Denkmals – gleichzeitig der Beginn des Baus der Aktienspinnerei. 1859 wurden in unmittelbarer Nähe der Neustädter Markt und der Schillerplatz angelegt, die neue Carolinenstraße leitete die Ankommenden vom Bahnhof über die Königsstraße in die Innenstadt. Südlich der Königstraße wurden die Waisen- und Teichstraße weiter ausgebaut. Mit der Waisenschule entstand hier die einst größte Chemnitzer Schule. Über 3.600 Kinder lernten hier ab 1860.

Der Aufstieg der Königstraße zur zentralen Einkaufsstraße war auch von einer tiefgreifenden architektonischen Veränderung geprägt. Kleinere, oft nur zweistöckige Gebäude des früheren Kleingewerbes – noch 1861 gab es hier 7 Weber – mussten nach und nach weichen, um Platz für prächtige, mehrstöckige Geschäftshäuser mit aufwendigen, repräsentativen Fassaden zu schaffen. Diese neuen Bauten spiegelten den wachsenden Wohlstand und das Selbstbewusstsein des Chemnitzer Bürgertums wider.

Ein entscheidender Schritt zur Modernisierung des öffentlichen Lebens war die Einführung der Pferdebahn. Nach ersten Bauarbeiten im Winter 1879 fand am 24. März 1880 die erste Fahrt auf der Königstraße statt, die die Erreichbarkeit und die Frequenz auf der Straße schlagartig erhöhte. Die wachsende Bedeutung der Straße spiegelte sich auch in administrativen Maßnahmen wider, wie der Umnummerierung der Häuser im Jahr 1886, bei der die rechte Straßenseite die geraden und die linke die ungeraden Hausnummern erhielt (vom Johannisplatz angefangen).

Im Laufe der Zeit war ein Zentrum für Handel und Gewerbe entstanden. Die 1880er und 1890er Jahre waren geprägt von der Errichtung repräsentativer Neubauten, die das Gesicht der Königstraße nachhaltig veränderten.

Am 2. September 1883 eröffnete das vornehme Hotel Helbig (später Herrmann) an der Ecke zur Lindenstraße. Es war das letzte Gebäude am östlichen Abschluß der Königstraße.

Ebenfalls 1883 öffnete das Kaufhaus Schlesinger in der Königstraße 3 (ab 1886 Königstraße Nr. 8) seine Pforten und etablierte sich schnell als eine der führenden Adressen. Die Dynamik dieser Zeit zeigt sich daran, dass Schlesingers ehemaliges Geschäftshaus bereits 1897 einem noch moderneren Neubau für die Allgemeine Zeitung weichen musste. 1884 wurde in der angrenzenden Brückenstraße der Gablenzbach überwölbt und beide Straßenteile zusammengelegt.

1889 war auch das prächtige Eckhaus des Bankhauses Bayer & Heinze an der Ecke zur Brückenstraße entstanden. Diese Bautätigkeit setzte sich gegenüber ebenfalls weiter fort: Das Bekleidungshaus Königsfeld weihte in diesem Jahr ihr neues Geschäftshaus ein. An der Ecke zur Waisenstraße entstand 1898 das Welthaus von Siegmund Simon (Bismarckhaus), die erste Adresse bei Herren- und Knaben-Konfektion, in dessen Obergeschoß auch bis 1909 die städtische Vorbildersammlung untergebracht war.

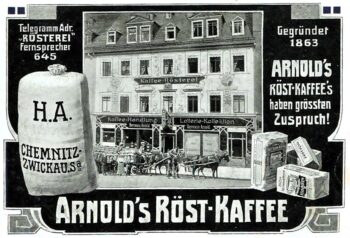

Neben diesen großen Neubauten pulsierte das Leben in einer Vielzahl etablierter und neuer Geschäfte und Vergnügungsstätten. Traditionsreiche Unternehmen wie die Kronenapotheke (eröffnet 1847), die Kaffeerösterei Hermann Arnold (seit 1863 in der Nr. 15) und die Bäckerei Uhlig (seit 1860 in der Nr. 17- später das weitbekannte Kaffee Michaelis an dieser Stelle) prägten das Straßenbild ebenso wie neue Fachgeschäfte, darunter die Herrenbekleidung Joachim Levy (Nr. 19), die Eisenwarenhandlung Max Schüppel (Nr. 21) oder der Lack- und Farbenhandel Schuhmann (Nr. 23).

Der von Richard Feiste bewirtschaftete Johannisgarten befand sich im Besitz der Casino-Gesellschaft und konnte sich als größter innerstädtischer Garten bis 1888 der Bebauungssucht entziehen – nicht zuletzt aufgrund seiner Beliebtheit. Ab 1889 zog hierhin, nach dem Kauf des Grundstücks, das oben erwähnte Kaufhaus Schlesinger (Nr. 11). Weiter stadteinwärts erregen seit 1892 die Ausstellungsräume des Möbel- und Dekorationsgeschäftes von Hartmann & Ebert (Nr. 3+5) besondere Aufmerksamkeit. Im gleichen Hause auch das photographische Geschäft von J. Niclou und P. Mitzscher’s Chokoladengeschäft, zu dem sich besonders die Kinder hingezogen fühlten.

Auf der anderen Straßenseite finden wir alteingesessene Geschäfte wie die Conditorei Linke (Nr.10), die Chemnitzer Hemdenfabrik Wilhelm Bach (ehemals Königstraße 11, neu Nr. 22) und das Restaurant und Speisehaus Türk – später Horn (ehemals Nr. 8, neu Nr. 18) zwischen Brückenstraße und Teichstraße. Markant war auch die Manufakturfabrik von Wilhelm Matthes (ehemals Nr. 1 – neu Nr. 2 – an der Ecke zum Johannisplatz. Bruno und Guido Schellenberger erwarben sie 1897 und errichteten ein Jahr später das Modehaus Schellenberger. Mit diesem prächtigen Neubau unterstrichen sie den Anspruch der Königstraße als erste Adresse für Mode und Konsum.

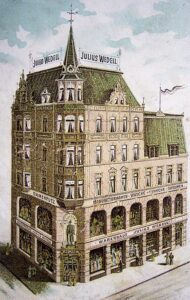

Als letzter Neubau ist hier das Kaufhaus von Julius Wedell zu nennen. Das Gebäude, das später nur als Moltkehaus bezeichnet wurde, entstand 1899 an der Ecke zur Teichstraße und war über dem Eingang mit einer Statue des preußischen Generalfeldmarschalls Helmuth von Moltke geschmückt.

Bis zum Jahr 1900 hatte die Königstraße den 1. Teil ihrer Metamorphose vollendet. Sie war nicht mehr nur eine Durchgangsstraße, sondern das Aushängeschild des wirtschaftlichen Erfolgs von Chemnitz – ein lebendiges, modernes Zentrum des Handels, das elegante Kaufhäuser, traditionsreiche Fachgeschäfte und das pulsierende Leben einer aufstrebenden Großstadt vereinte.

Lesen Sie mehr über die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg hier…

(Quellen: Artikel in versch. Tageszeitungen; Adressbücher der Stadt Chemnitz; jeweils zu finden unter SLUB-Dresden.de; Beschreibung der Königstraße in „Chemnitz am Ende des XIX. Jahrhunderts“; Publikation „Metamorphose“ des Schloßbergmuseums zur gleichnamigen Ausstellung 2022; u.a.)